日本型経営※1 を続ける多くの企業が、成果主義の導入を試みてきました。

※1 日本型経営とは、メンバーシップ型雇用(新卒一括採用、終身雇用、年功序列)と企業内労働組合(欧米の労働組合は産業別か職業別で、日本のように企業別ではありません)を特徴とする日本固有の経営システムです。

例えば、ソニーは、1985年に年俸制を導入し、その流れで90年代後半に成果主義を導入しました。

また、富士通も、バブル崩壊後の1990年代に業績向上や人件費削減を目的として成果主義を導入しました。

しかし、理論上では成り立っても、実際に実行に移すと必ず「形だけの成果主義」に陥ります。

この記事では、この問題の根本的な原因を解説します。

<自己紹介>

筆者本人(1960年生)

筋トレ歴17年 ボクシング歴11年

<筆者略歴>

1984年 東京大学工学部建築学科卒業後、ゼネコンに入社

1988年 インフラ企業に転職

2018年 子会社の不動産会社に転籍

2923年 退職

目次

日本型経営企業の成果主義導入が最終的に失敗する当然すぎる理由とは?

日本型経営企業の成果主義導入が最終的に失敗する当然すぎる理由とは、以下です。

①日本型経営企業は、メンバーシップ型であるがゆえに共同体としての性質を持つ

②共同体での個人評価の尺度は、評判主義(主観的評価による人気と人格)

③よって、共同体である日本型経営企業の社員は「成果主義」という言葉しか知らない

④さらに、日本型経営企業の今さら変えられない特殊な賃金体系が障壁に

以下、順を追って説明します。

①日本型経営企業は、メンバーシップ型であるがゆえに共同体としての性質を持つ

日本型経営企業は、日本固有の雇用形態であるメンバーシップ型(新卒一括採用、終身雇用、年功序列)によって社員を定年まで囲い込みます。※2

※2 メンバーシップ型は、高度経済成長期に普及しました。当時は、労働力の長期的かつ安定的な確保が経営の重要な課題でした。

従って、日本型経営企業では社員と企業が深く結びつき、「運命共同体」のような関係を形成してきました。

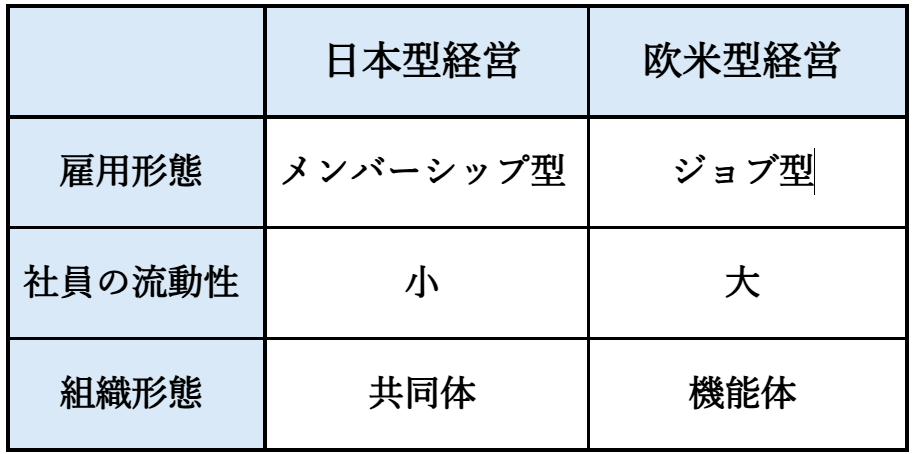

転職や中途採用を前提としたジョブ型雇用を採用する欧米型経営とは対照的です(下表参照)。

共同体と機能体の違いについては、以下で述べます。

②共同体での個人評価の尺度は、評判主義(主観的評価による人気と人格)

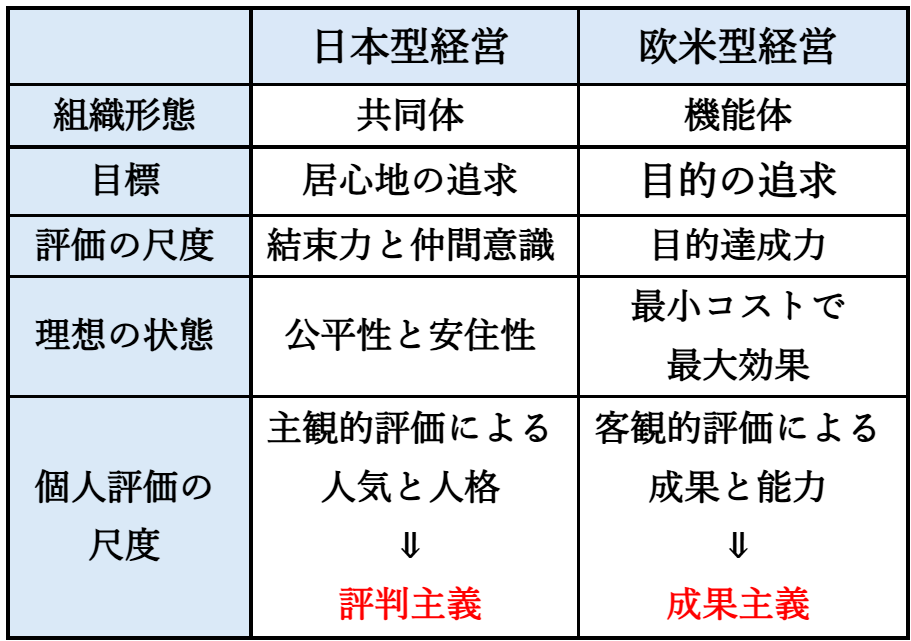

日本型経営と欧米型経営の違いを、共同体と機能体という視点から比較したものが以下の表です。

引用:堺屋太一著『組織の盛衰』を参考に筆者が作成、「評判主義」は筆者による造語

大企業になればなるほど、そしてホワイト企業になればなるほど、社員の意識は内向きになり、組織の共同体的な性格は増していきます。

共同体的な性格とは、上の表に示されているように、「結束力と仲間意識」や「公平性と安住性」を重視する企業文化を指します。

その結果、個人評価の尺度(基準)は、知らず知らずのうちに「主観的評価による人気と人格」(以下、「評判主義」)になっています。

例えば、上司や周囲への配慮を欠いた個人プレーでは、どれほど効率的に成果を上げたとしても、評判主義の日本型経営企業においては評価されないでしょう。

むしろ上司や周囲へ配慮して、皆で力を合わせて成果を上げた方が、たとえ実態が非効率なワークシェアリングであっても、評判主義(個人評価の尺度が、主観的評価による人気と人格)の組織においては高く評価されるのです。

参考:大企業の社内競争は客観的な成果や能力より評判が重要な理由とは?

③よって、共同体である日本型経営企業の社員は「成果主義」という言葉しか知らない

いくら評価ツールを「成果主義」に見直しても、評価するのは共同体にどっぷり漬かってきた生身の人間です。

共同体の「結束力と仲間意識」や「公平性と安住性」を重視する企業文化にもとづく昇進や昇格の査定は、

「A君は前回の昇給からもう〇年もたってるから...」

「B君と年次が同じC君が去年昇格しているから...」

「〇課のD君が昇給するなら、うちの課のE君もあげてやれよ」

「F君はよくやってるし、よく気が利くから、そろそろ上にあげるか」

と言った具合です( 筆者も経験ありますが、文章で書く「成果」なんていくらでも捏造できます)。

周りがこんな状況なのに、成果主義導入を真に受けて厳しい評価を部下に下したら、かえって自分の評判を落としてしまう可能性さえあります。

そもそも本物の成果主義で個人評価した経験を持つ人材が社内に一人もいない状態では、例え外部コンサルタントの力を借りたとしても焼け石に水です。

仮にAIに任せたとしても、満足のいく結果が出るまで入力データを修正するなんてこともやりかねません(笑)。

④さらに、日本型経営企業の今さら変えられない特殊な賃金体系が障壁に

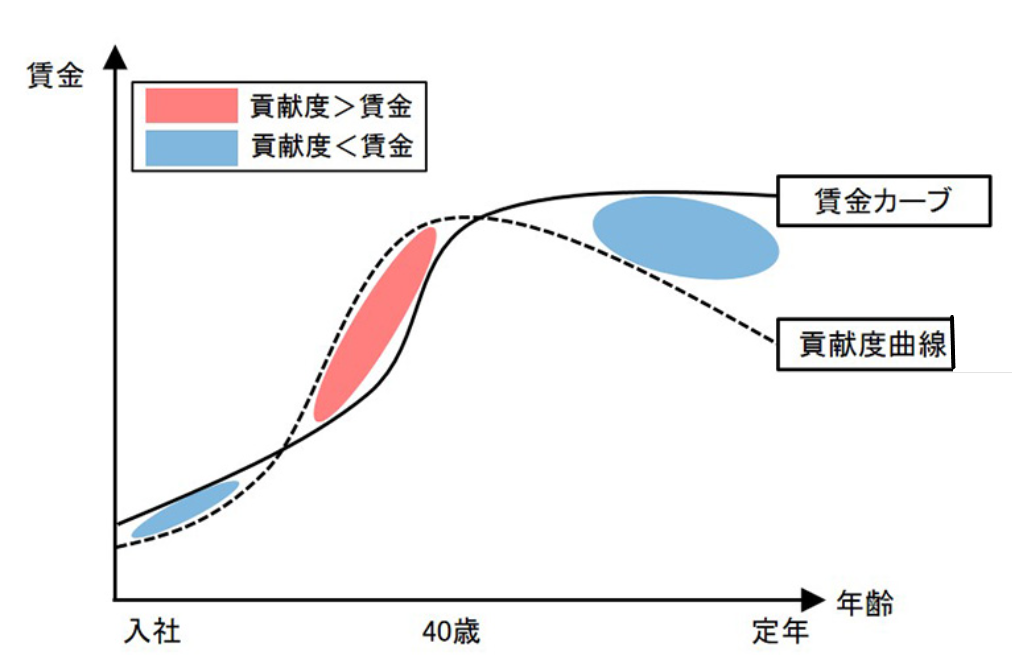

日本型経営企業の賃金体系(賃金カーブ)は、下のグラフが示すように貢献度とは一致しない特殊なものです。

引用:賃金を切り口とした年功序列型人事制度の検証 | 産業能率大学 総合研究所

この賃金体系は、(入社当初の見習い期間を除いて)概ね40歳までに取り損ねた賃金を、退職金を含めて定年までに取り戻すよう設計されています。

これが、「終身雇用制+年功序列制」の正体です。

この賃金体系は、貴重な労働力を定年まで囲い込む必要があった高度経済成長期に導入されました。

優に半世紀以上経った現在でも基本的には継続されているこの特殊な賃金体系が、成果主義導入の障壁となっています。

なぜなら、賃金を成果主義(貢献度に応じた賃金)に変更すると、若いころ取り損ねた賃金を取り戻せない世代( 業績評価を行う立場の中間管理職の世代)が黙っているはずがないからです。

彼らが簡単に既得権を手放すはずはありません。

まとめ

日本型経営企業の成果主義導入が最終的に失敗する当然すぎる理由とは?

①日本型経営企業は、メンバーシップ型であるがゆえに共同体としての性質を持つ

②共同体での個人評価の尺度は、評判主義(主観的評価による人気と人格)

③よって、共同体である日本型経営企業の社員は「成果主義」という言葉しか知らない

④さらに、日本型経営企業の今さら変えられない特殊な賃金体系が障壁に

今後は、「成果主義」の名のもとに給与改定制度を導入し、40代以降の給与を貢献度に応じたものに近づける可能性もあります。

なぜなら、失われた40年が確実な状況においては、50代を対象とした役職定年制による人件費の抑制だけでは不十分だからです。

また、2030年代中盤には法的義務化が進む可能性がある、70歳までの雇用延長のための原資を確保する必要もあるでしょう。

参考:70歳まで雇用延長時代はこうなる!消える人と生き残る人の違いとは?