「あんなに最初うれしかったテレワークだけど、なんか不安で最近はもう会社に行きたくなってきた」

「なんか部下が目の前にいないと不安だ。どうも落ち着かない😩」

「リモート飲み会も盛り上がらなくて、やめちゃった」

「どうしてみんな会社に行きたがるんだろう?」

こんな疑問にお答えします。

②日本でテレワークが定着しない5つの理由

③日本の労働の非効率ぶり~先進国比較と根本原因

今年(2023年)40年間の大部屋オフィスでのサラリーマン人生を終え退職した筆者が、海外に比べ日本にテレワークが定着しない理由について解説します。

<自己紹介>

筆者本人(1960年生 2023.11撮影)

筋トレ歴16年 ボクシング歴10年

<筆者略歴>

1984年 東京大学工学部建築学科卒業後、ゼネコンに入社

1988年 インフラ企業に転職

2018年 子会社の不動産会社に転籍

2023年 退職

目次

日本のテレワーク実績

①日本のテレワーク利用率~世界との比較

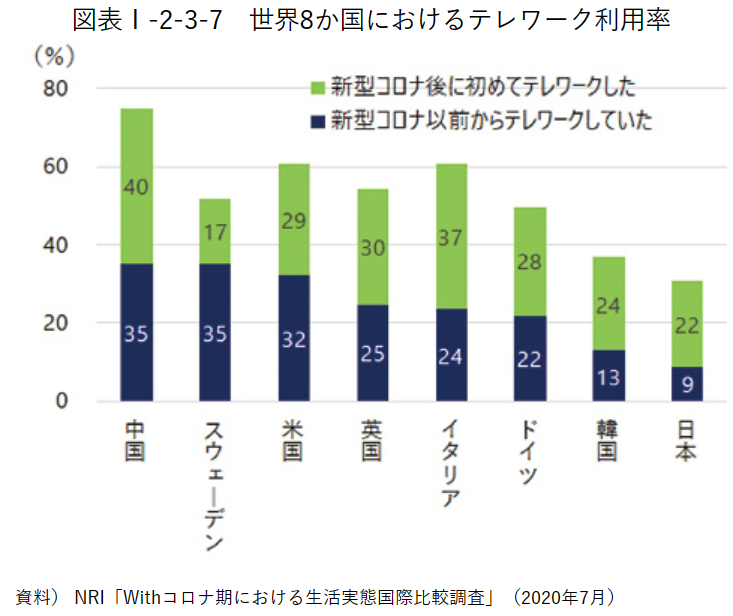

コロナの前後とも日本のテレワーク利用率は低水準です。

コロナ前のテレワーク率は一桁です。

引用元:世界各国との比較

②コロナ禍以降のテレワーク利用率の推移(日本)

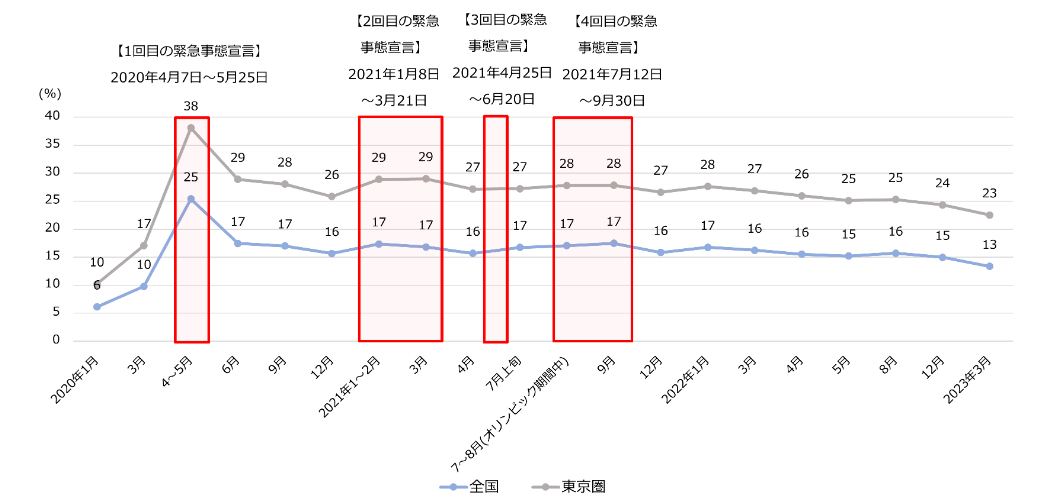

2023年3月現在の利用率は、ピーク時(2020年4~5月)の半分程度まで下がりました。

引き続き下降傾向です。

引用元:第9回テレワークに関する就業者実態調査(速報)|NIRA総合研究開発機構

③仕事の効率比較(日本)

テレワーク利用者の方が、仕事の効率は低いと感じています。

引用元:第9回テレワークに関する就業者実態調査(速報)|NIRA総合研究開発機構

日本にテレワークが定着しない5つの理由

①一人では「がんばり」を周囲から見てもらえない

日本企業の業績評価は情意評価、すなわち「がんばり度」評価です。

仕事の「質」は分かり難く「がんばり」という「量」は分かりやすものです。

真面目に仕事をするふりをしてダラダラと残業すれば、残業代も稼げますし頑張っていることになります。

テレワークでは「がんばり」を見てもらえません。

②部下のマイクロマネジメントができない

上司の重要な?仕事であるマイクロマネジメントが実質できません。

心配になって何度も進捗状況を聞いたり、一度に聞けばいいのに、思い出してはいろいろ聞くことが難しくなります。

パソコンを通してでは、部下の従順さも薄れます。

③上司の承認欲求が満たされない

マイクロマネジメントは、上司と部下の間だけに意味があるわけではありません。

どうでもいいことで部下を呼びつけて、部下を指導?しているところを他の部下に見せつけるところにも意味があります。

上司らしいところを周囲にみせつけて、自分の承認欲求を満たすのです。

そもそも日本の管理職が、個室に入らず大部屋にいるのはそのためです。

海外では大部屋があってもそれぞれパーティションで区切られていますし、管理職は当然個室です。

上司の承認欲求がムダな仕事を増やします。

④会議のセレモニー機能が薄れる

やはり大会議室で全員が10分も前に集まり、会議で一番偉い人をお迎えしないと会議の意味がありませんね (笑)。

重要な会議(セレモニー)に限って、リモート会議システムの調子が悪かったり、ベテラン社員は慣れていないのか大声になります。

電話で聞えづらいと、こちらもついつい大声になる例の癖です。

また、建制順に画面を表示することにこだわって手間取ったり、慣れないリモート会議ではセレモニーとしての機能が充分に果たせません。

⑤仕事の分担が不明確なので、そもそも一人では仕事が進まない

上司と部下や、課をまたがっての業務遂行など「一致団結」で仕事を進める日本企業ではテレワークは不向きです。

大部屋でみんなでワイワイ言いながら仕事を進めていたわけですから、テレワークの定着は無理に決まっています。

そもそもコロナで強制的にみんなバラバラになっただけのことです。

仕事の進め方を根本から変革しなければテレワークは定着しません。

個人の責任範囲を明確にし、今までの集団無責任体制の仕事を改めれば、仕事の効率化も図られ業績評価もやり易くなります。

日本の労働は非効率~国際比較と根本原因

①国際比較

テレワークが定着しない理由は、そのまま日本の労働が非効率な理由に直結します。

日本の労働が、テレワークに違和感を持たない先進国に比べ、いかに非効率か以下をご覧ください。

日本の労働の「量」と「質」を先進主要7カ国の労働と比較しました。

✔①労働時間 ⇒ 突出して長い

✔②就業者1人当たり労働生産性、時間当たり労働生産性

⇒いずれもダントツ最下位

✔③特にホワイトカラーの生産性が低い

G7と比較すると、日本の労働は「超長い労働時間×超低い生産性」です。

詳しくは、筆者の記事をご覧ください。

☟

②非効率の根本原因

根本原因は、日本の企業が「機能体」ではなく「共同体」だからです。

「機能体」と「共同体」の違いを表にまとめました。

引用文献:堺屋太一著「組織の盛衰」

なぜ、テレワークが日本企業に定着しないのか?

なぜ、さきほどご説明した5つの理由が発生するのか?

なぜ、日本の労働はこんなに非効率なのか?

すべての原因はここにあります。

まとめ

日本のテレワーク利用率は世界的に最低レベルです。

日本にテレワークが定着しない5つの理由です。

✔一人では「がんばり」を周囲から見てもらえない

✔部下のマイクロマネジメントができない

✔上司の承認欲求が満たされない

✔会議のセレモニー機能が薄れる

✔仕事の分担が不明確なので、そもそも一人では仕事が進まない

テレワークが定着しない理由は、そのまま日本の労働が非効率な理由に直結します。

そして日本の非効率労働の根本原因は、日本の企業が「機能体」ではなく「共同体」だからです。