「あの部長、ころころ指示が変わるし、部下の言うこと何にも聞かない」

「バカバカしくてやってらんないね😩」

「なんで、あんな感じの忖度上手なダメ男ばっかり出世するんだ? この会社は」

「飲みに行くと、なぜかついつい会社の悪口になっちゃう」

「一生こんな会社で働きたくない」

こんなお悩み解決します。

②エンゲージメントが低い理由

③エンゲージメントの低さが招く日本凋落の実態

④エンゲージメントを高める新しい働き方と事例

40年間のサラリーマン人生を終えて今年(2023年)退職した筆者が、日本の従業員エンゲージメント低い理由と新しい働き方について解説します。

<自己紹介>

筆者本人(1960年生 2023.11撮影)

筋トレ歴16年 ボクシング歴10年

<筆者略歴>

1984年 東京大学工学部建築学科卒業後、ゼネコンに入社

1988年 インフラ企業に転職

2018年 子会社の不動産会社に転籍

2023年 退職

目次

日本の従業員エンゲージメント

従業員エンゲージメントとは、社員が自社に対して抱く思い入れや共感、帰属意識などを指す言葉で、要するに自分の会社が好きならエンゲージしており、嫌いならエンゲージしていないということです。

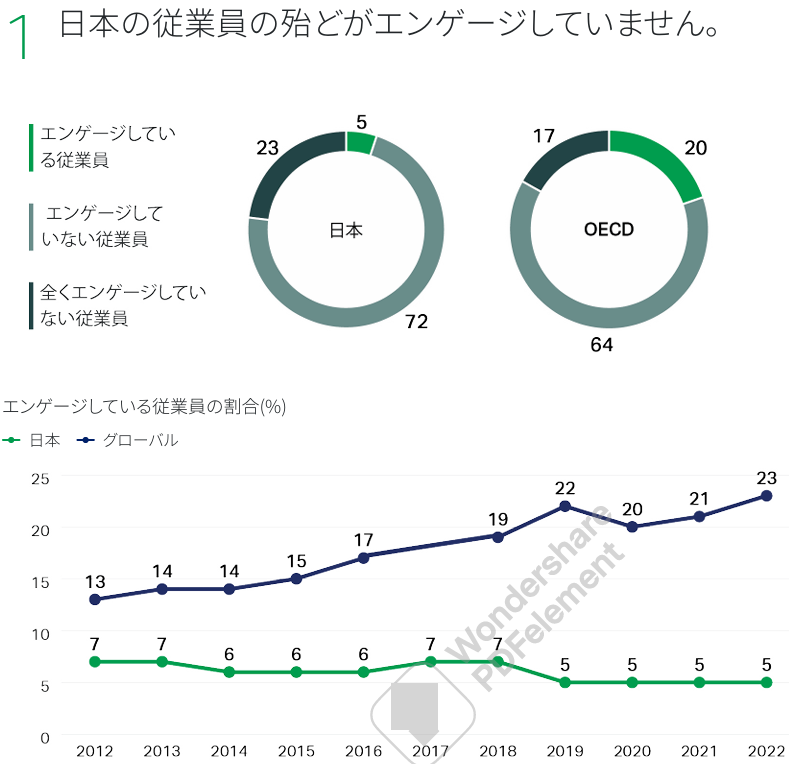

世界的に有名なアメリカの調査会社ギャラップ(Gallup, Inc.)の「2023年版 ギャラップ職場の従業員 意識調査:日本の職場の現状」(以下、ギャラップレポート)によると、日本のサラリーマンは、ほとんどが自分の会社を嫌っている(エンゲージしていない)ことが分かります。

ギャラップレポートから以下引用します。

長年にわたる終身雇用制度は、日本における従業員エンゲージメントが低い一因と考えられています。

従業員は、変化の少ない職場に閉塞感を抱いている一方で、会社を辞める事も難しいと感じています。

従業員の95%が職場で生き生きと活躍できておらず、4分の1近くが「全くエンゲージしていない従業員」で、会社の評判を落とすようなふるまいをしています。

(中略)

日本の組織は、従業員への対処の仕方を変えなければならない時期に来ていると考えます。

引用:Gallup2023年レポート.pdf (jimdo-storage.global.ssl.fastly.net)

エンゲージメントが低い理由~「共同体」

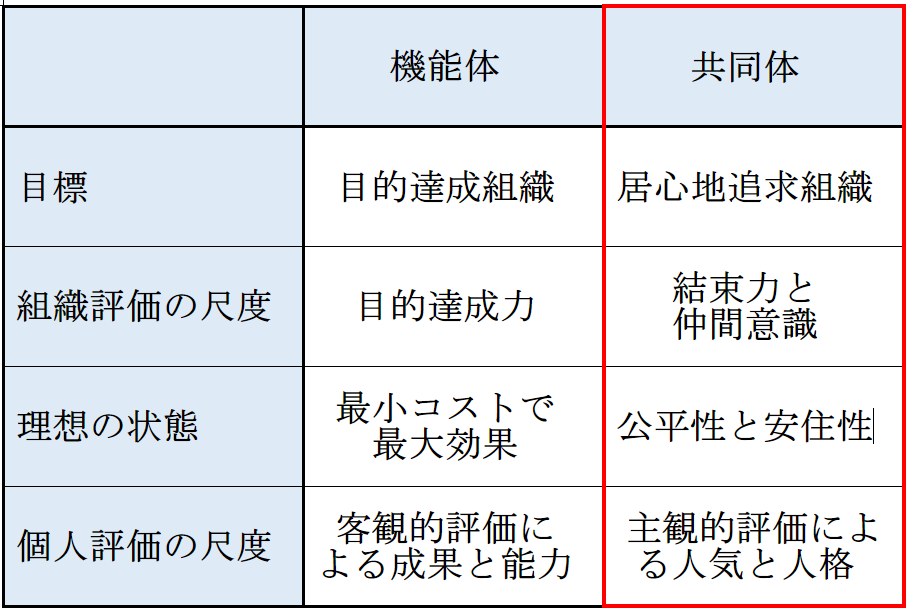

企業は本来、営利の目的を持った目的達成組織「機能体」ではなくてはなりません。

ところ終身雇用制と年功序列とがセットになった日本のメンバーシップ型雇用は、企業を本来の組織とはかけ離れた居心地追求組織「共同体」に変えてしまいました。

「機能体」と「共同体」の違いを、堺屋太一著「組織の盛衰」を参考にして下の表にまとめました。

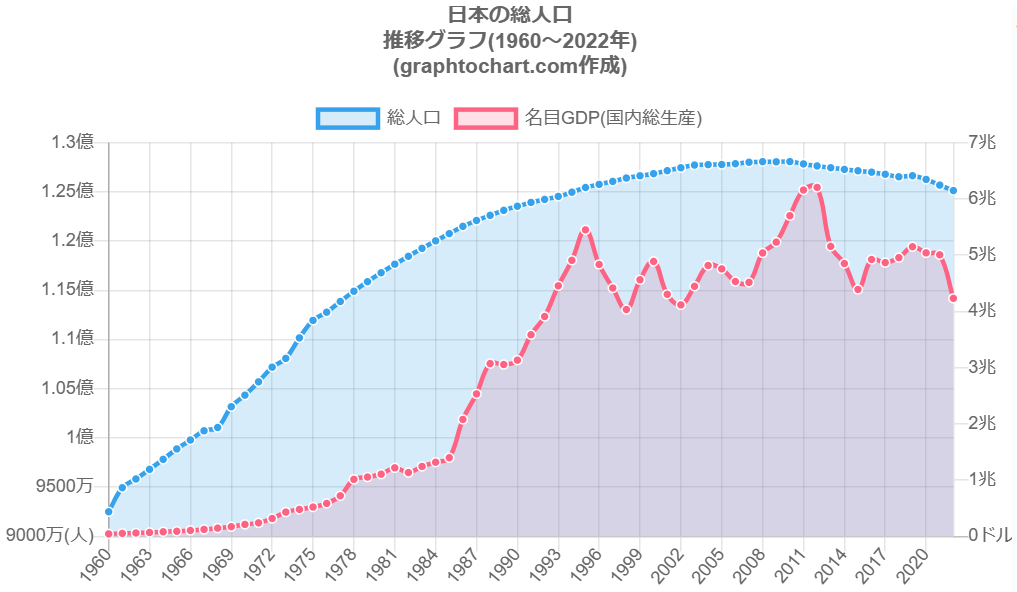

藻谷浩介著『デフレの正体 経済は「人口の波」で動く』によれば、経済を動かすのはは複雑な要因ではなく人口の増減が主要因です。

下のグラフをご覧ください。

2011年までは、人口増に伴い名目GDPも年ごとの増減はあるものの増加基調でした。

この人口が増えた時代、特に1980年代までの「モノをつくれば内需で簡単に売れた時代=工業社会時代」は、「共同体」も企業経営と相性のよい時代だったと言えます。

皆で力を合わせ「一致団結」で、欧米に追い付け追い越せのキャッチアップ型経済の時代です。

凡例:青が総人口、赤が名目GDP

引用記事:グラフで見る日本の人口推移

ところが人口が減少に転じて(2011年)経済成長が終わり、単純に内需でモノが売れる時代が去ると状況が変わりました。

「共同体」の賞味期限は切れたのです。

ニーズ多様化の時代に自律的な働き方を志向しても、終身雇用制で縛られた「共同体」で組織の歯車のように働くしか他に選択肢は無く、「結束力と仲間意識」も「同調圧力」と化した窮屈な職場で閉塞感を抱くしかありません。

エンゲージメントが低い原因は、経済成長時代(工業時代)の古い働き方しか選択できないためです。

ポスト工業時代(GAFA時代)の新しい働き方が求められているのです。

奇しくも、日本が人口減少に転じた(2011年)ごろGAFA時代が始まった

(下記引用文参照)

最初にGAFAという言葉を提唱したのは、フランスの経済学者であるフィリップ・エスカンダル氏です。

彼は2012年に出版した著書「L'Age de la multitude」(多数派の時代)で、GAFAという言葉を使って、インターネット時代における新しい経済モデルや社会変化を分析しました。

引用記事:GAFAやGAFAMの概念の歴史

「共同体」変わらない2つの理由

①前近代的経営者の存在

結論を一言で言えば、会社のリーダーが無能で、いつまでたっても会社組織の在り方をポスト工業時代(GAFA時代)にパラダイムシフトできないことが原因です。

会社のリーダーが無能な理由は、相変わらず前近代的な「選別主義」で選ばれたエリートが会社を牛耳っているからです。

経済成長時代の成功体験が余りにも長かったため、どうしても「選別主義」を捨てきれません。

「選別主義」で選ばれたエリートは、モノをつくれば人口増による内需で売れた時代(高度経済成長時代=工業時代)の古いタイプのエリートです。

彼らの特徴です。

①ポスト工業時代(GAFA時代) の未来創造型エリートでなく、工業時代の前例重視管理型エリート

②会社は株主のものでも従業員のものでもなく、自分たちのものと考える利己主義エリート

こういった前近代的な無能エリートが会社を率いていることが一因となり、日本企業の「共同体」体質はなかなか変わりません。

②社員の自己社畜化

自己家畜化とは、飼い主から餌をもらって楽に生きることと引き換えに、飼い主の従順な奴隷になることです。

要するに、会社員の自己家畜化とは、全員平等な安定雇用(終身雇用、年功序列)と引き換えに、自分を捨てて会社組織に従順に従うことです。

日本人の特質は、自己主張ができず、我慢強く、文句が言えず従順です。

昔、NHK朝の連続テレビ小説「おしん」が大ヒットしたのもうなずけます。

また、現状維持バイアスにとらわれやすく、忍耐強さと相まって茹でガエル*1状態に陥ります。

日本凋落の実態

IMD(国際経営開発研究所)が2023年6月20日に発表した「世界競争力年鑑」では、日本の総合順位は2022年の34位からさらに一つ下げて35位と過去最低となっています。

日本以外の東アジアの国・地域では、台湾6位、香港7位、中国21位、韓国28位です。

ちなみにIMDがランキングを公表し始めたのは1989年で、1992年まで4年間、日本は1位でした。

【世界競争力ランキング~日本順位の推移(2022年まで)】

また、時価総額ランキングでみても50以内はトヨタ1社だけです(2024年2月現在)。

30年ほど前は、日本企業が7割を占めており、日本企業が世界の経済をけん引していたと言っても過言ではありませんでした。

この他にも、ここ30年で日本以外の先進国や中国に代表される新興国に抜かれるなど、順位を落としてしまった国際ランキングは数知れません。

日本は今や先進国とは名ばかりの状態になりつつあります。

以上のような日本凋落の原因の一つに、日本のサラリーマンのエンゲージメントの低さがあります。

大企業の古いタイプのエリートリーダーでは、凋落を食い止めV字回復させることは無理です。

新しい働き方と事例

従業員エンゲージメントを高める新しい働き方のヒントは、人手不足に苦しむ中小企業にあります。

中小企業は、労働条件の悪さで離職率が高いという内圧と、大企業の搾取や他社との競争の厳しさなど外圧にさらされています。

中小企業は、こう言った不利な条件を逆手にとって、個人の裁量が大きく働きがいのある働き方を始めています。

それは同志社大学教授 太田肇氏が提唱する「自営型」という働き方です。

「自営型」とは、組織に属しながらも職務を細かく定めず、ある程度まとまった仕事を一人で自営業のように受け持つ働き方を指します。

深刻な人手不足の中小企業では、大企業のように皆で力を合わせて業務をこなしている余裕はありません。

一人何役もこなすことで、人手不足をカバーすると共にムダな仕事(調整業務や会議など)を減らします。

最近は、大企業でもこう言った働き方が始まりつつあります。

サントリービール株式会社のマーケティング本部イノベーション部の事例です。

昨年開発された、350ミリリットル缶を装置に入れるだけで樽詰のビールサーバーから注がれたような冷たさや泡立ちのビールを提供できるビールサーバーは、実質一人で完成させました。

市場調査、商品企画、商品製作委託、営業すべて一人です。

今後の新しい働き方として、「自営型」は従業員エンゲージメントを高める切り札になるかもしれません。

引用:サントリーが缶ビールを「生ビール」にする新サーバーで需要掘り起こしへ

まとめ

日本のサラリーマンは、殆ど自分の会社をエンゲージしていません。

すなわち自分の会社が嫌いです。

その理由は、高度経済成長時代から続く「共同体」体質に閉塞感を感じているからです。

社会はダイバーシティ(多様性)の時代になって久しく、画一的で排他的な「共同体」の賞味期限はとっくに切れています。

日本の企業トップのほとんどは、未来創造型のリーダーではなく、古いタイプの前例重視管理型の利己主義リーダーであり、「共同体」をポスト工業時代(GAFA時代)の組織にパラダイムシフトする能力はありません。

一方、自己家畜化した従業員もそれに従順に従うしかなく、エンゲージメントは下がる一方です。

その結果、日本の凋落ぶりは30年前と比べると惨憺たる状況です。

そんな中、新しい働き方として同志社大学教授太田肇氏が提唱する「自営型」という働き方が注目されつつあります。

これ以上日本が世界から取り残されないよう、日本企業のトップたちも真剣に考える必要があります。

*1:茹でガエルとは、緩やかな環境変化下においては、それに気づかず致命的な状況に陥りやすいという警句。生きたカエルを突然熱湯に入れれば飛び出して逃げるが、水に入れた状態で常温からゆっくり沸騰させると危険を察知できず、そのまま茹でられて死ぬという説話に基づく。