住宅の新築は人生において大きな買い物です。

絶対に後悔したくありません。

ましてや、人生最後の住まいとなる終の棲家ならなおさらです。

この記事を読めば、後悔しないために必要な住宅性能・設備に関する知識や考え方が分かります。

※ 筆者の終の棲家『闌(たけなわ)の家』が、LIXILメンバーズコンテスト2024で準グランプリを受賞しました。書籍『心地よい暮らしの間取りとデザイン2025 』にも掲載されています。

②バリアフリーと防犯はどうすべき?

一級建築士の筆者が、老後の住まい(終の棲家)でお金をかけるべき性能や設備について解説します。

<筆者略歴>

1984年 東京大学工学部建築学科卒業後、ゼネコンに入社

1988年 インフラ企業に転職

主に大規模遊休地の不動産開発に携わる

分譲マンション開発(単独開発の他、大手不動産会社と共同開発)、戸建て分譲地開発(大手ハウスメーカー建築条件付き分譲地)を多数経験

2018年 子会社の不動産会社に転籍

2023年 退職

<資格>

一級建築士(管理建築士)

目次

終の棲家(一戸建て注文住宅)でお金をかけるべき性能や設備とは?

(1)断熱・気密・夏の日射遮蔽性能

①冬温かい家は寿命を延ばす

せかっく終の棲家をつくるなら冬は暖かく、夏は涼しい家にしましょう。

快適な気温を保てる家は寿命を延ばします。

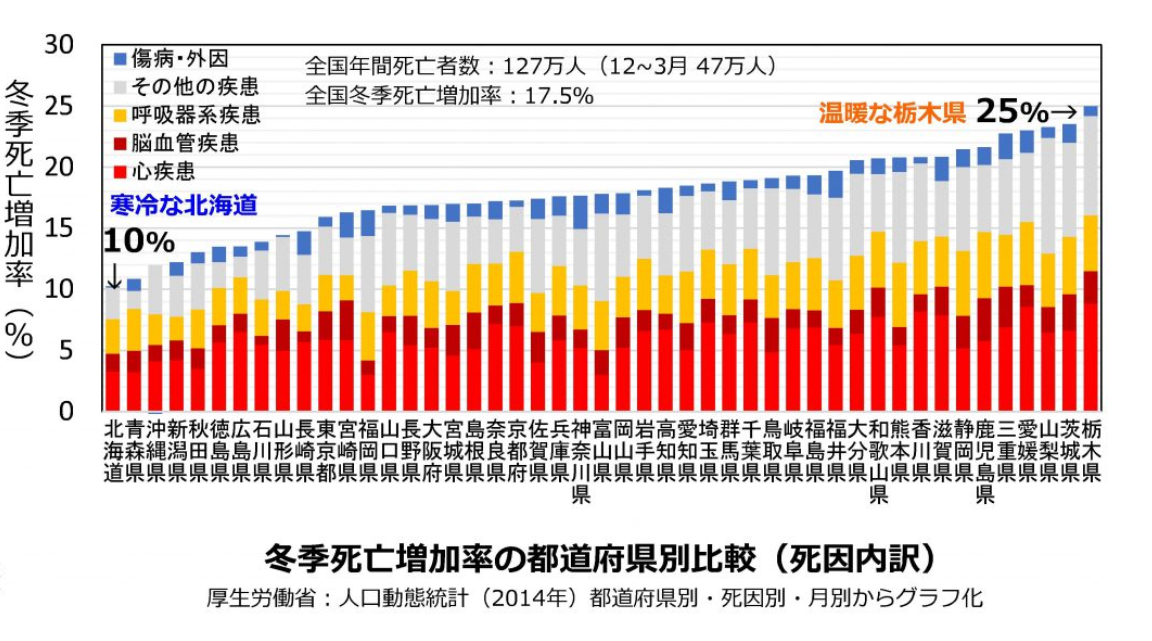

下のグラフをご覧ください。

暖かい季節(4~11月)に対して、寒い季節(12~3月)の月平均死亡者数がどれだけ増えるかを都道府県別に示したものです。

最も寒い北海道では冬の死亡増加率が低い一方、比較的温暖な栃木県は夏よりも冬の死亡率が25%も増えています。

これは寒い県ほど家を温かくする対策がとられているからだそうです。

2018年11月に発表された「WHO 住宅と健康に関するガイドライン」でも冬の最低室内温度として18℃が勧告されました。

引用元:「温かい家は寿命を延ばす」(笹井恵理子著 文春ムック)

②家が寒いと健康を損なう

寒さによる健康への影響は大きいため、海外では寒さに関する法規制があります。

英国では18℃未満の賃貸住宅には解体命令が出るそうです。

こういった規制がないのは先進国の中で日本ぐらいです。

以下に冬のヒートショックなどによる健康被害事例を列挙します。

①高血圧の発症

②夜中のトイレで心筋梗塞や脳梗塞を発症

③浴室内の溺死(死亡者数7,088人、2018年)

ヒートショックを防ぐには、冬季の室温を全ての場所で最低18℃程度に保つことが必要です。

参考:【一級建築士の終の棲家】お金をかけないヒートショック対策を紹介します

(2)耐震性能

下のグラフは、熊本地震(2016年)における耐震等級1相当の住宅と等級3の住宅の被害状況比較です。

耐震等級1とは建築基準法が、すべての建物に求めている最低基準です。

等級3の住宅は等級1の1.5倍の強度がありますが、グラフを見ると等級3でも完璧ではないことが分かります。

大手ハウスメーカーなどは等級3を標準仕様としていますし、さらにそれ以上の強度を標準仕様とするスーパー工務店もあります。

今後はマグネチュード8クラスの超大規模地震である東南海大地震が、近い将来発生すると予想されており、耐震等級3は必須です。

引用元:国土交通省 170106-03_評価協会様 (mlit.go.jp)

(3)防災対応を考慮した設備システム

耐震性能と合わせて考えたいのが防災機能です。

防災機能としても活躍してくれるのが、「オール電化+太陽光発電システム」です。

災害時における「オール電化+太陽光発電システム」のメリットを以下に記載しました。

①インフラの復旧は過去の震災時のデータからすると「電気⇒水道⇒ガス」の順番

②停電時でも太陽光発電システムで電気が使える

③エコキュートタンクの水で夫婦2人の5日程度分の生活用水が確保可能

④IHヒーターは火災の心配がない

⑤昼間は発電した電気を使い、夜は夜間電力の使用による省エネ

引用元:地震の時のライフライン(電気・ガス・水道)復旧日数まとめ

(4)自然素材(無垢の木、漆喰など)

自然素材の家が持つメリットは次の3つです。

①建材に含まれる化学物質をほぼゼロにすることができる

石油化学製品の建材や接着剤、塗料などに含まれる化学物質がシックハウス症候群やアレルギーの誘発原因となる恐れがあります。

一般的な住宅の内装仕様は、床が合板のフローリング、壁や天井はビニールクロス、ドアやパネルはパーティクルボードなどの石油化学製品であり、それらには接着剤が使われています。

ビニールクロスはプラスチックの一種であり、柔らかくするために可塑剤が入っています。

このように自然素材(無垢の木や漆喰など)を使わない普通の家の中は、化学物質だらけと言っていいでしょう。

せっかく気密性の良い家をつくっても、これではシックハウス症候群やアレルギーの誘発を助長してしまいます。

②自然の調湿効果がある

調湿とは湿度を適切な状態に調節することで、除湿機・加湿器による強制的な方法と、建築材料などによる自然な方法があります。

空調機器による温度調整に頼りすぎず、湿度も調節することで、カビ・ダニなどの繁殖を抑制するだけではなく、体に負荷が少なく気持ちいい室内環境が整います。

③手触りがよく経年変化が楽しめる

「木の手触りが心地良い」と感じることは、多くの人に共通する感覚です。

また、無垢材には時ともに増す深い味わいがあります。

その過程を楽しめるのも無垢材の魅力と言えます。

漆喰壁:ノーベル物理化学賞受賞「グラフェン」配合漆喰

参考記事: 世界から認められた本漆喰塗り壁材 「グラフェンストーン」

(5)雑木の庭

老後は手入れが面倒と言うことで庭は敬遠されがちですが、成長が遅く葉が少ない山採りの木を植えれば管理が楽です。

老後に庭を持つメリットは次の3つです。

①日常の中で四季が感じられる

②日々の簡単な庭の手入れで体を動かすことができる

③外に居場所ができる

一戸建てで庭をつくらなければ大変もったいないと思います。

管理が楽な山採りの木を植えた雑木の庭は老後の生活に必須です。

バリアフリーと防犯はどうすべき?

(1)バリアフリー

「バリアアリー」とう言葉をご存じですか?

バリアフリーをもじった言葉であえて段差を残すということです。

段差を残す目的は、今出来ている事を維持させて筋力を衰えさせないことです。

今出来ている事を将来できなくなると思い込んで、楽な方向に変えてしまうのは墓穴を掘るようなものです。

いざとなれば段差解消機やホームエレベーターもあります。

せっかく終の棲家をつくったら、寝たきりにならず長く普通の生活を続けたいものです。

段差や階段は老後の筋肉を衰えさせないための器具です。

参考:【一級建築士の終の棲家】注文住宅の終の棲家は平屋より2階建てです

(2)防犯

防犯と言いますと先ず防犯カメラと言いうことになりますが、防犯カメラだけでは「事後確認」の意味しかなく、犯罪の抑止効果は限られています。

また、お金を払って警備会社にお願いしても警備員が駆けつけるまでに逃げられてしまい、不審者を侵入させると何も取られなくても、窓ガラスを割られたり、ドアを破られたり建物の損害を被ります。

防犯はお金をかけるより、下見の段階で泥棒から狙われない、侵入されない環境づくりが大切です。

泥棒の侵入口は窓や玄関、勝手口などの出入り口がほとんです。(下図参照)

塀などで窓や出入り口に道路などからの死角をつくらないことが一番大事です。

出典:警視庁発表(平成27年)

参考:【一級建築士の終の棲家】お金をかけない効果的な泥棒対策を紹介します

まとめ

✔終の棲家(一戸建て注文住宅)でお金をかけるべき性能や設備とは?

①断熱・気密・夏の日射遮蔽性能

⇒ 冬の室温は全ての場所で、最低18℃程度を確保

②耐震性能

⇒ 耐震等級3以上

③防災対応を考慮した設備システム

⇒ オール電化+太陽光発電システム

④自然素材

⇒ 無垢の木、漆喰など

⑤雑木の庭

⇒ 山採りの木を植えた雑木の庭

バリアフリーについては、「バリアアリー」で健康寿命を維持しましょう。

また、防犯は防犯設備にお金をかけることより、窓や出入り口の死角を無くすことが最優先です。