「大きな会社に就職できたことはいいけど、すべて会社のいいなりの社畜同然😩」

「一生この会社だと、自分でキャリアプラン考えても意味は無い」

「忖度と会社への忠誠心と同調圧力への従順な服従がキャリアアップのコツ」

「こんな人生で本当にいいんだろうか?」

こんなお悩み解決します。

②アメリカの雇用形態~変化の歴史

③キャリアプランでゴールを目指す働き方とは?

転職したもののJTC(伝統的な大企業)でつまらないサラリーマン人生を送ってしまった筆者が、転職を日米で比較|キャリアプランでゴールを目指す働き方について解説します。

<自己紹介>

筆者本人(1960年生 2023.11撮影)

筋トレ歴16年 ボクシング歴10年

<筆者略歴>

1984年 東京大学工学部建築学科卒業後、ゼネコンに入社

1988年 インフラ企業に転職

2018年 子会社の不動産会社に転籍

2023年 退職

目次

転職を日米で比較

直近のデータ比較

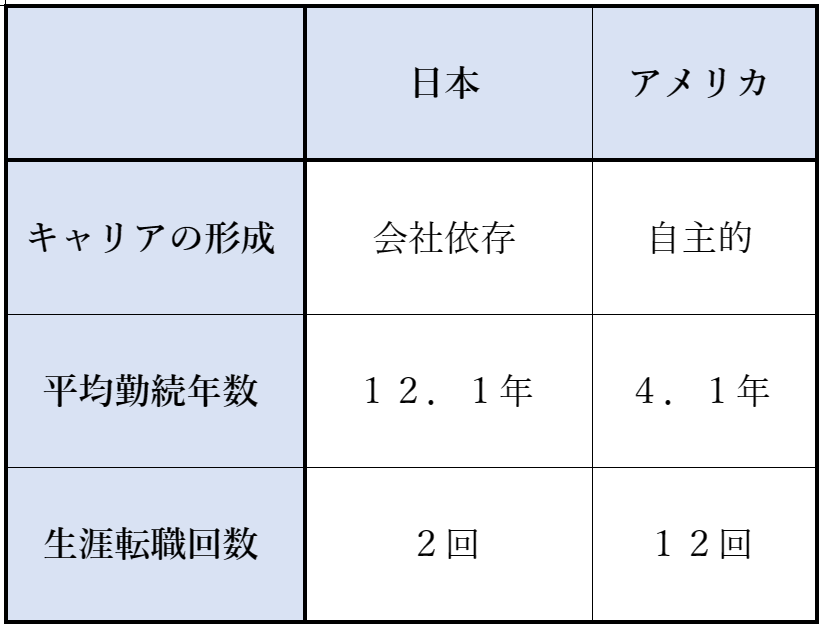

キャリアの形成、一社当たりの平均勤続年数、生涯の転職回数の日米比較を表にまとめました。

引用: HR Linqs:日米の勤続年数比較

終身雇用や年功序列と引き換えに、キャリアのオーナーシップを会社に引き渡している従順な日本のサラリーマンと、自らが主体的にキャリアを形成せざるを得ないアメリカのサラリーマンでは転職に対する考え方が全く違います。

また、日本の労働法制では社員を容易に解雇できない縛りがあることも、転職が少ない要因の一つです。

また、ビズリーチを傘下に持つホールディングカンパニー ビジョナル㈱の代表 南壮一郎氏によると正社員の1年間の転職率はたった2%台です。

こういったデータからは、自己家畜化した従順な日本のサラリーマン像が浮かび上がってきます。

アメリカも1980年代までは終身雇用と年功序列が主流

実は、アメリカでも1980年代までは、終身雇用と年功序列が主流だったんです。

フォード社に長年勤めた男性が主人公の映画『グラン・トリノ』や、40年間電話帳会社に勤めた男性が主人公の『マイ・インターン』など、高齢者を主人公にした映画では、「○年間勤めた」という台詞がよく登場します。

長期にわたり真面目に勤めることは、日本と同じく美徳とされていたのです。

しかし、1970年代から日本のメーカーを含む海外企業との競争が激化し、アメリカ企業の業績は徐々に悪化しました。

IBM、コダック、AT&Tなどの大企業は大規模なリストラを行い、終身雇用と年功序列は急速に廃れ、成果主義が主流になりました。

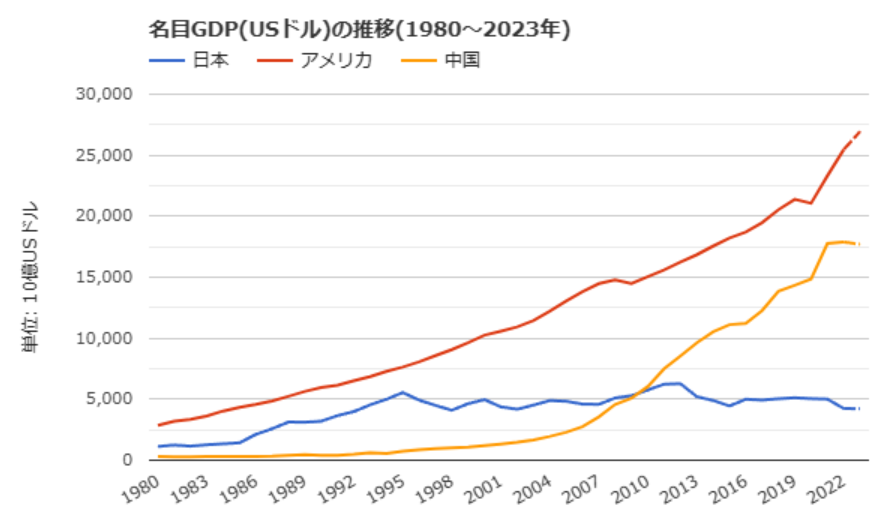

その後の日米の名目GDPの明暗は下のグラフが示す通りです。

日本の労働生産性の低さや従業員エンゲージメントの低さも日本型雇用システムであるメンバーシップ型雇用(終身雇用、年功序列)に一因があります。

引用:名目GDP(USドル)の推移(1980~2023年)(日本, アメリカ, 中国)

キャリアプランでゴールを目指す働き方とは?

アメリカのサラリーマンは、企業環境の変化に注目しながら自らキャリアプランを策定し転職を重ねてスキルを磨いていますが、日本でも、スタートアップをはじめとするベンチャー業界では、この新しい働き方が少しずつ始まっています。

例えば、メルカリには創業初期にNTTドコモやYahoo!などから多くの若手社員が集まりました。

起業家として有名な山田進太郎会長の手腕や会社の成長を間近で見て学び、将来自分の起業に役立てるためです。

ですから、当然、だれも長く勤める気はまったくありません。

数年間修業して起業のコツを掴んだ後、他のスタートアップへの転職や自らの起業を目指しています。

これは職人が師匠から技を盗むのと同じで、ベンチャー業界では当たり前のように行われています。

また、ベンチャー企業の中でも今が旬で稼げるM&A業界、DXコンサルタント業界、SaaS業界などは、専門性と即戦力が求められる業界です。

新卒で大手コンサルタントにせっかく入社しても、担当業界のことが分からない為に転職してしまうこともあるそうです。

このような業界での就職には、自分のキャリアプランをしっかりと立て、転職を利用してスキルアップを図ることが重要です。

まとめ

ここ30~40年でアメリカの働き方がガラッと変わったにもかかわらず、日本は変わることなく失われた30年が経過しました。

しかし、アメリカの例にも見られるように、メンバーシップ型雇用(終身雇用、年功序列)が永続する保証はありません。

変化の激しいポスト工業社会への対応や平均寿命の延長などにより、終身雇用制や年功序列制は既に崩壊しているのが現状です。

その証拠は、他の先進国では許されない正社員・非正規の身分制度や、苦しまぎれの愚策「役職定年制度」を見ればあきらかです。

高度化するネットワーク社会で起きているのは、「組織(会社)から個人へ」という大きな流れです。

そこでは「大きな会社」に所属していることではなく、個人としてよいスキルを持っていることが成功のカギを握っています。

「正社員」には英訳はありません

しょうがないので「Seishain」と表記します。

また、「総合職」「一般職」も海外では意味不明です。これも「Sogoshoku」「Jimushoku」です。

「Wabi-sabi」と違って、これらは海外では大変恥ずかしい日本独自の文化(身分制度)です。