「言われたことしかやらないし、終わればサッサと帰っちゃう」

「がんばって出世しようという気がさらさら無い」

「別に不満があるようでもないし」

「こんな社員が増えては、当社の将来が心配だ😞」

こんなお悩み解決します。

②「静かな退職」が大企業に広がるのは当然である4つの理由

③本当に「静かな退職」はダメなのか?

大企業で「静かな退職」を40代から実践し、趣味に生きるサラリーマン人生(下の自己紹介欄を参照)を歩んできた筆者が、「静かな退職」が大企業に広がるのは当然である4つの理由について解説します。

<自己紹介>

筆者本人(1960年生 2023.11撮影)

筋トレ歴16年 ボクシング歴10年

【筆者の趣味遍歴】

楽器演奏(クラシックギター、ピアノ)

料理(フレンチ、イタリアン)

ガーデニング(ハーブ栽培など)

洋ラン栽培(パフィオ原種)

陶芸、木工

テニス

筋トレ、スポーツクラブ通い

スタンドアップ・パドルボード

卓球

ソロキャンプ

リトモス(ダンス)

<筆者略歴>

1984年 東京大学工学部建築学科卒業後、ゼネコンに入社

1988年 インフラ企業に転職

2018年 子会社の不動産会社に転籍

2023年 退職

目次

「静かな退職」3つの特徴

「静かな退職」とは、2022年にアメリカのキャリアアドバイザーがTikTokで提唱し、その後他のユーザーによる動画が話題となり、日本でも注目されるようになった言葉です。

ただアメリカから日本に来たのは、「Quiet Quitting(静かな退職)」という言葉だけで、この働き方自体は、日本でもずいぶん前からあります。

筆者自身も40代後半から「静かな退職」状態でしたし、筆者の職場では年齢を問わず多くの社員がそうでした。

特に、親会社からの出向者や転籍者が多数を占める子会社では、社員全員が「静かな退職」状態にあると言えます。

「静かな退職」の3つの特徴は以下の通りです。

①昇格(出世)を目指さない

②言われたこと以上の仕事はしない(言われたことはしっかりやる)

③実際に退職する気はない

「静かな退職」は、定年退職前の社員のように余裕をもった精神状態で働くことを意味し、昭和のモーレツ社員*1とは正反対の社員です。

上司の目から見れば「最低限の仕事」しかしないと言うことになり、まるで部下に問題があるように捉えられていますが決してそうではありません。

また、「静かな退職」はZ世代が云々など世代の問題としてよく扱われますが、1960年生れの筆者も「静かな退職」をしたように、決して世代の問題ではありません。

根本原因は、時代の変化についてこれない、大企業の経営層や管理職にあります。

「静かな退職」が大企業に広がるのは当然である4つの理由

①がんばらないのは、がんばりに報いるポストや給与が増えないから

モーレツ社員が活躍した高度経済成長期に「静かな退職」者がいなかったのは、世代の問題ではありません。

高度経済成長期は、日本経済の高い成長率に伴い企業組織も拡大し、ポストや給与も増えた時代です。

要するに、当時は社員のがんばりに報いるだけのポスト増や給与の伸びがあったから、「静かな退職」を選ぶ人がいなかったわけです。

一方、現在はどうでしょうか?

業績が伸び悩む大企業は、部下や権限を持たない担当課長職を増やしたり、役職定年制といった姑息な手法を駆使して、年功序列や終身雇用を形だけでも保とうとしています。

それでは、なぜ無理をしてでも年功序列と終身雇用を保とうとしているのでしょうか?

それは、年功序列と終身雇用がもたらす安心感と引き換えに賃金を低く抑えることにより、無能な経営陣が責任を取るべき業績伸び悩みのシワ寄せを、社員に負わせることができるからです。

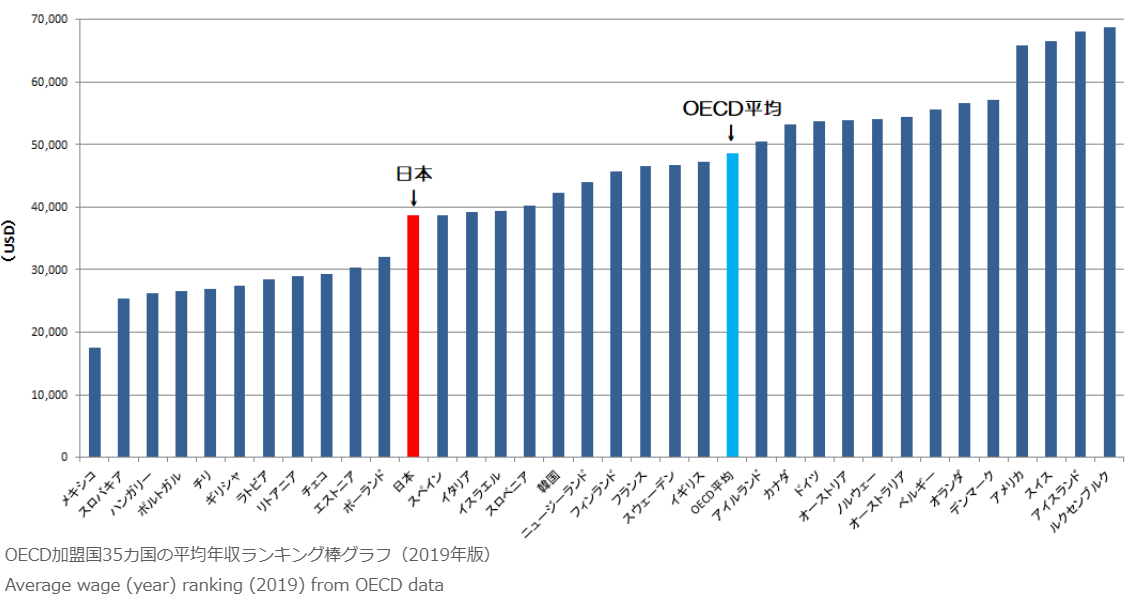

その証拠が、世界的に見て低い日本の賃金水準です(下図参照)。

【OECD加盟国35カ国の平均年収ランキング】凡例:日本赤OECD平均青

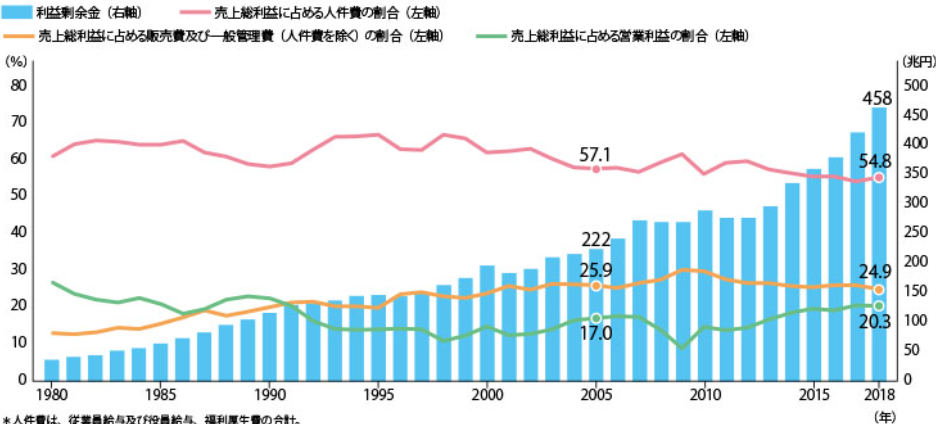

給与を抑制し、内部留保を増やすことで、どんなに怠慢な経営であっても、容易には現在の体制が崩壊しないような構造が築かれています(下図参照)。

【内部留保と粗利に占める人件費比率】凡例:内部留保青人件費率ピンク

引用:積みあがる内部留保|リクルートワークス研究所 (works-i.com)

このように「静かな退職」は、体制の現状維持(権力の維持)に終始し、社員のがんばりに全く報いる気が無い経営陣に原因があります。

②最低限の仕事しかしないのは、上司が最低限の仕事しか指示できないから

「最低限」とはどういう意味でしょうか?

上司の指示に従って仕事をした結果が「最低限」なら、上司は「最低限」の仕事しか指示できないということを自ら告白しているようなものです。

要するに、こういう上司は仕事が分からないため、適切な業務指示が出せないわけです。

特に経済成長期の悪しき伝統「選別主義」で選ばれた素人集団エリート・ジェネラリストが上司になると必ずこういうことになります。

高度経済成長期は、モノをつくれば人口増による内需で簡単にモノが売れた少品種大量生産の時代ですから、素人上司でも管理能力があれば仕事はまわりました。

しかし、昨今の変化の激しいポスト工業社会では、素人集団ジェネラリスト(何でも屋)の上司では役に立ちません。

部下に丸投げして、部下の自発性(がんばり)に頼る上司は無能な上司と言わざるを得ません。

減点主義で決して自らはリスクを取らず 部下の自発性を期待して上手くいけば美味しいところを部下から横取りでは、部下が必要以上の仕事をやるはずがありません。

③やる気が出ないのは、部下の自発性に頼る一方でマイクロマネジメントだから

仕事を部下に丸投げする一方で完全に任せず、マイクロマネジメントでは「言われたこと」しかしないのが当然です。

実際に自分の手で問題を解決した経験のあるスペシャリストの上司なら、「部下に任せた場合のリスクの程度」と「計画がうまくいかなかった際の対応策」は経験から理解できます。

素人集団ジェネラリストの上司では、仕事を知らないので部下に丸投げし、一方で心配になりマイクロマネジメントに陥ります。

これでは、部下のやる気が出るわけがありません。

「優秀」の意味が工業社会(1980年代以前)とポスト工業社会では違います

工業社会の優秀⇒ 万能型

ポスト工業社会の優秀⇒ 専門型

ポスト工業社会においては、顧客ニーズの多様化と競争の激化が顕著です。

「量」から「質」の時代になったとも言えます。

こんな時代に万能型の優秀さは、現実離れで時代遅れです。

④そもそも社長自身が「静かな退職」状態だから

大企業のサラリーマン社長は経営手腕とは関係なく、すごろく上がりで運よく出世した人たちです。

創業社長と違い、彼らは決して経営のエキスパートではありません。

ですから彼らは社長になればそれで「上がり」で、任期中に「新規事業を立ち上げて売上20%増を目指す!」なんて、これっぽっちも考えません。

考えているのは、「任期中大過なく」と社長退任後の自分にとって都合のよい次期社長の人選です。

これって「静かな退職」そのものではないでしょうか?

「静かな退職」状態は社長に限りません。

他の役員や管理職もそれぞれの身分で「上がり」になれば、「静かな退職」状態になります。

社員は、社長や幹部の鏡です。

大企業のサラリーマン社長以下、役員や管理職が「静かな退職」状態では、下々もそうなるのは当たり前です。

本当に「静かな退職」はダメなのか?

年功序列と終身雇用が支える日本型雇用も限界と言われる中、「静かな退職」状態の従順な社員はむしろ都合のよい社員と言えます。

やることだけやってさっさと帰ってもらった方が、労働生産性は上がりますし、サービス残業で労基署の指導を受けることもありません。

もはやパラダイムシフトしないかぎり(サラリーマン社長ではとても無理)成長できない大企業は、昭和のモーレツ社員時代のように社員が働き出したらかえって困ります。

「静かな退職」は、年功序列と終身雇用をなんとか続けていくには、むしろ好都合です。

まとめ

✔「静かな退職」3つの特徴です。

①昇格(出世)を目指さない

②言われたこと以上の仕事はしない(言われたことはしっかりやる)

③実際に退職する気はない

✔「静かな退職」が大企業に広がるのは当然である4つの理由です。

①がんばらないのは、がんばりに報いるポストや給与が増えないから

②最低限の仕事しかしないのは、上司が最低限の仕事しか指示できないから

③やる気が出ないのは、部下の自発性に頼る一方でマイクロマネジメントだから

④そもそも社長自体が「静かな退職」状態だから

✔もう破綻したといわれる年功序列と終身雇用をなんとか続けていくには、「静かな退職」はダメではなく、むしろ好都合です。

*1:「モーレツ社員」は、昭和時代に使われた言葉で、猛烈に仕事に打ち込むサラリーマンを指します。これは、家庭や私生活を犠牲にして会社に人生を捧げる姿勢を形容した言葉です。高度経済成長期の日本では、なりふり構わず会社のために尽力する社員の姿を表現した言葉として使われました。