世界が成長を続ける一方で、日本は過去30年間にわたり成長が停滞しており、豊かさの面で世界に大きく遅れをとってしまいました。

日本は、一人当たりのGDP(国内総生産)や労働生産性においても、経済協力開発機構(OECD)加盟国の平均を下回っており、もはや先進国とは言えない状況にあります。

そして現在の日本では、アジアからの訪問者に向けて商品を「安い、安い」と宣伝しながら販売することが一般的な光景となっています。

外国人観光客のショッピングをインバウンド戦略の一環として歓迎する意見もありますが、この現象が真に歓迎すべきかどうかは議論の余地があります。

かつては海外で特別扱いを受けていた日本人が、今では自国でサービスを提供する側になっているという見方もできるからです。

このように、日本は先進国としての地位を失いつつあります。

現在、私たちはそのような危機に直面しています。

※JTCとはJapanese Traditional Companyの略で、古い体質の日本の伝統的な大企業を揶揄するネットスラング

②大企業(JTC)の若手サラリーマンの方

②世界競争力ランキングから見た日本凋落3つの理由とは?

大企業(JTC)に長年の勤務経験がある筆者が、世界競争力ランキングから見える日本凋落の理由|大企業(JTC)の弊害について解説します。

<自己紹介>

筆者本人(1960年生 2023.11撮影)

筋トレ歴16年 ボクシング歴10年

<筆者略歴>

1984年 東京大学工学部建築学科卒業後、ゼネコンに入社

1988年 インフラ企業に転職

2018年 子会社の不動産会社に転籍

2023年 退職

目次

日本の世界競争力ランキング(2024年版)

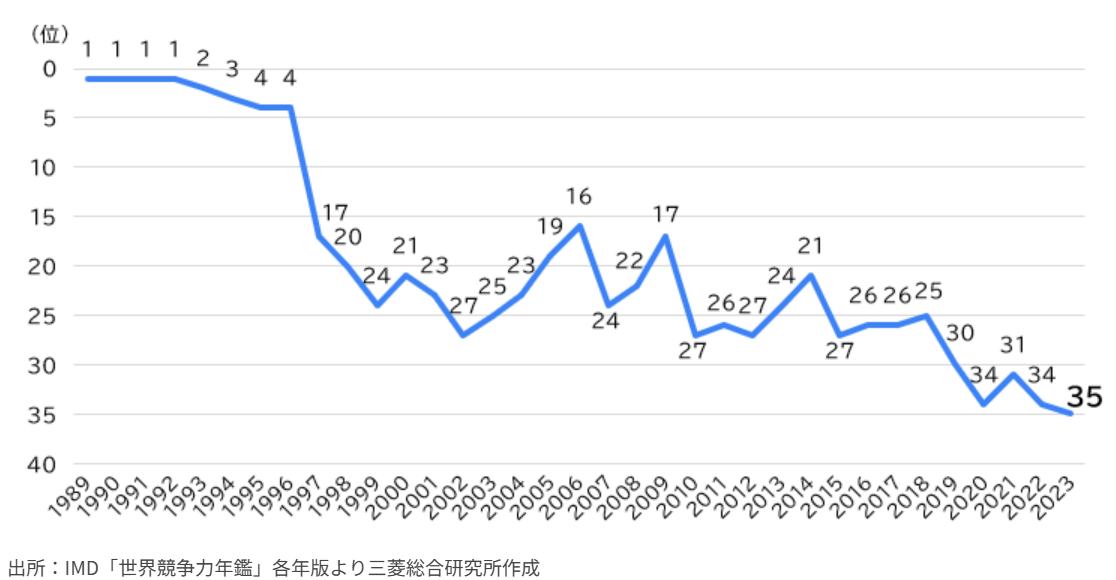

IMD(国際経営開発研究所)が2024年6月17日に発表した「世界競争力年鑑」では、日本の総合順位は2023年の35位からさらに三つ下げて38位と過去最低となっています。

日本以外の東アジアの国・地域では、香港5位、台湾8位、中国14位、韓国20位です。

ちなみにIMDがランキングを公表し始めたのは1989年で、1992年まで4年間、日本は1位でした。

【世界競争力ランキング~日本順位の推移(2023年まで)】

世界競争力ランキングから見た日本凋落3つの理由とは?

①経営のスペシャリストとは言えない日系大企業(JTC)のトップ

大企業(JTC)の社長は、「学歴」と「運」そして「忖度」で出世競争を勝ち抜いた、「すごろく上がりのサラリーマン社長」です。

彼らは、外資系企業やメガベンチャー企業のトップのように、起業家や外部から招へいされた経営のスペシャリストでは決してありません。

日本の伝統的な大企業(JTC)の社長候補は、まず新卒一括採用で入社した社員の中から一定数が選別され、その他の人の出世の道は閉ざされます(選別主義)。

選別基準は、歴代社長と同じような学歴(学部は法学部が多い)、性別そして権力者の「好みとカン」です。

その後、かれらは主要ポストを巡って広くて浅い経験を積み、素人集団エリート・ジェネラリストに育成されます。

その間に、張り切り過ぎて減点主義の餌食になり無能のレッテルを貼られたり、忖度をしくじって権力者の不評を買うなど脱落者が出ます。

さらには、足の引っ張り合い(例えば、権力者へのチクリ合戦)が水面下でおこなわれるなど異常なライバル心を持つ候補者の出世競争は尋常ではありません(ストレスも尋常じゃないので、病気で離脱もあります)。

仮に、本当に有能な候補が最終候補に残ったとしても、現社長の嫉妬心から難癖をつけられて外され、凡庸な候補がひょっこり次期トップに座ることもよくあります。

権力闘争の果てに、最後は「運」で社長の座を手に入れます。

これを称して「すごろく上がりのサラリーマン社長」と呼びます。

この「すごろく上がりのサラリーマン社長」が率いる日本企業(JTC)の非効率性は調査データにも示されています。

「競争力年鑑」では、競争力総合順位のほか、4つの大分類(「インフラ」「経済状況」「政府効率性」「ビジネス効率性」)ごとの順位が公表されますが、日本の4大分類による順位は、インフラは23位、経済状況は26位、政府の効率性は42位、ビジネス効率性は47位です(2023年度版のデータ)。

4大分類ではビジネス効率性の長期的な低迷傾向が、ここ30年の日本の総合順位凋落の主因となっています。(凡例:ビジネスの効率性は黄色)

さらに、日本企業(JTC)の経営陣の能力の低さは、調査データからも分かります。

以下、三菱総研の記事から引用します。

ビジネス効率性分野の「経営プラクティス」などの小分類項目の順位は低位で固定化しており、改善傾向がみられない。

特に企業の意思決定の迅速さや機会と脅威への対応力、起業家精神などからなる「経営プラクティス」は64カ国・地域中62位であり、日本の最大の課題である。

このように世界競争力ランキングから見える日本凋落の1つめの理由は、「経営のスペシャリストとは言えない日系大企業(JTC)のトップ」です。

「すごろく上がりのサラリーマン社長」も1980年代以前の工業社会では機能していた

「すごろく上がりのサラリーマン社長」とは、要するに優等生型の管理者です。

かつての経済成長期、すなわち少品種大量生産の時代には機能していましたが、ニーズの多様化・専門化や変化のスピードが速いポスト工業社会(GAFA時代)では、全く通用しません。

GAFA時代は、創造力や意思決定の迅速さ、機会と脅威への対応力など、日本の前近代的な教育システムでは育まれない能力が必要です。

②日系大企業(JTC)が頑なに続ける時代遅れのメンバーシップ型雇用

「メンバーシップ型雇用」とは、新卒一括採用・終始雇用・年功序列の3本柱からなり、遥か昔の工業社会時代(1980年代以前)に広がった日本独特の雇用システムで、経営陣に都合のよい以下の狙いがあります。

若いときは給与を低く抑え、年齢が上がるにつれて給与を上げ(年功序列)、退職金を受け取ってやっと元が取れる仕組みにすれば、以下のように社員を奴隷化できる

①退職金をもらえるまで長期間囲い込めるし、途中で解雇されると損なので、会社の言いなりになって真面目に働くはず

②とりあえず労働力を確保して、仕事の割り振りや勤務地は会社側の勝手な都合で決めても終身雇用の代償として我慢するはず

③異動で仕事の内容が頻繁に変わるため、専門的なスキルを身につけることができず、結果として中途半端なスキルの持ち主になり転職もできない

大企業(JTC)の経営陣が、ポスト工業社会にはもはや適さない雇用システムを継続する理由は、社員を奴隷化し、それによって自らの特権を維持することにあります。

この賞味期限が切れた古い雇用システムが、世界競争ランキング(ビジネス効率性)に与える悪影響は以下の通りです。

①社員囲い込み(固定化)による労働力の流動性阻害

アメリカのように転職が当たり前になれば、労働生産性が低い大企業ホワイトカラーの労働移転が起こり、全体としてビジネス効率は上がる

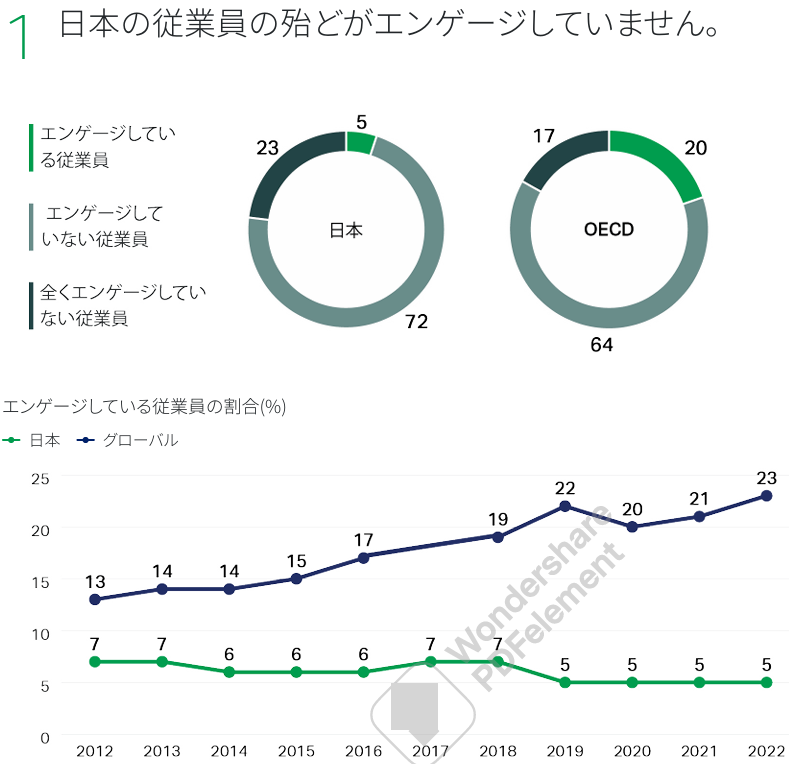

②社員の奴隷化による従業員エンゲージメントの低下

従業員エンゲージメントとは、社員が自社に対して抱く思い入れや共感、帰属意識などを指す言葉で、要するに自分の会社が好きならエンゲージしており、嫌いならエンゲージしていないということです。

世界的に有名なアメリカの調査会社ギャラップ(Gallup, Inc.)の「2023年版 ギャラップ職場の従業員 意識調査:日本の職場の現状」(以下、ギャラップレポート)によると、日本のサラリーマンは、ほとんどが自分の会社を嫌っている(エンゲージしていない)ことが分かります。

ギャラップレポートから以下引用します。

長年にわたる終身雇用制度は、日本における従業員エンゲージメントが低い一因と考えられています。

従業員は、変化の少ない職場に閉塞感を抱いている一方で、会社を辞める事も難しいと感じています。

従業員の95%が職場で生き生きと活躍できておらず、4分の1近くが「全くエンゲージしていない従業員」で、会社の評判を落とすようなふるまいをしています。

(中略)

日本の組織は、従業員への対処の仕方を変えなければならない時期に来ていると考えます。

引用:Gallup2023年レポート.pdf (jimdo-storage.global.ssl.fastly.net)

このように大企業(JTC)の経営陣は、ポスト工業社会にはもはや適さないメンバーシップ型雇用を継続することで、社員を奴隷化し、搾取し続けることで自らの特権を維持しています。

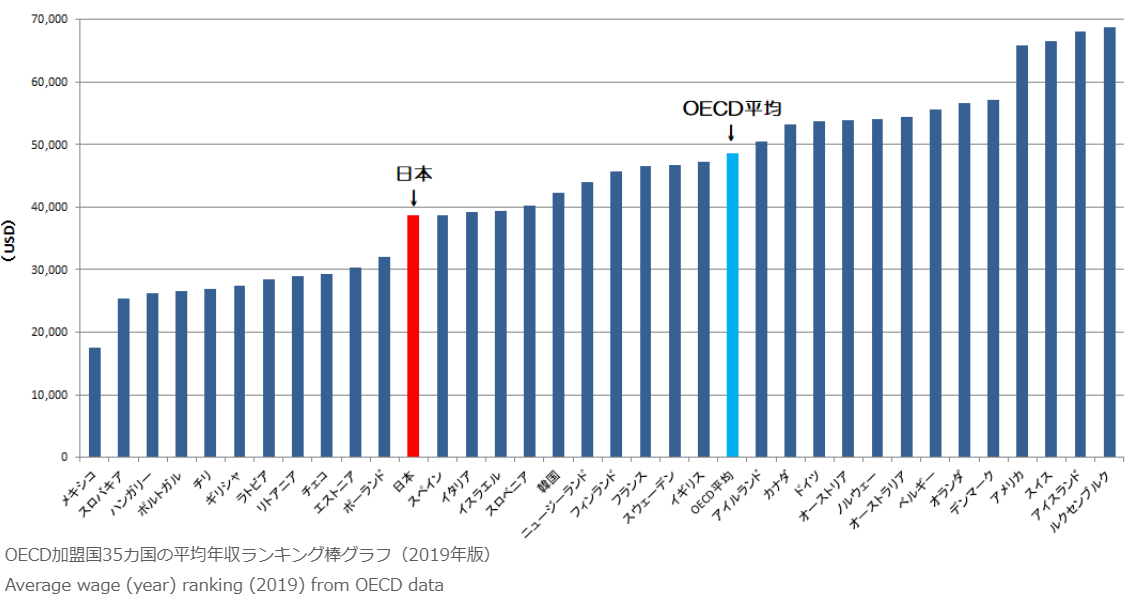

その証拠が、世界的に見て低い日本の賃金水準です(下図参照)。

【OECD加盟国35カ国の平均年収ランキング】凡例:日本赤OECD平均青

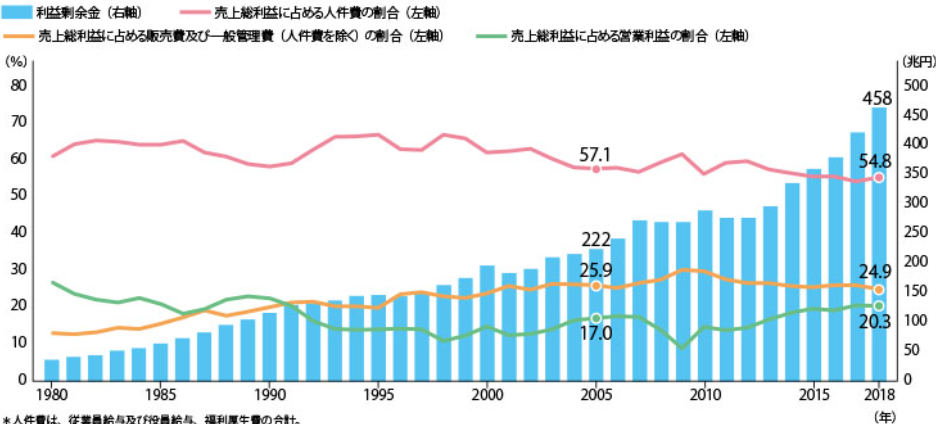

そして、給与抑制によって内部留保を貯め込むことにより、どんなに怠慢な経営であっても、容易には現在の体制が崩壊しないような構造が築かれています(下図参照)。

【内部留保と粗利に占める人件費比率】凡例:内部留保青人件費率ピンク

引用:積みあがる内部留保|リクルートワークス研究所 (works-i.com)

このように世界競争力ランキングから見える日本凋落の2つめの理由は、「日系大企業(JTC)が頑なに続けるメンバーシップ型雇用」です。

③潰れるべき大企業(JTC)を税金と利権ビジネスで延命する自民党政権

これまでの30年間、政府は株式市場や不動産市場の急落によって事実上経営不能になった金融機関や企業に対して、税金を惜しみなく投入して支援してきました。

他国のように、税金を民間企業に支出することに強硬に反対する姿勢が自己家畜化した日本国民に無いため、自民党は企業の破綻を税金を使って先延ばしし、リスクを先送りにすることで政権を守ってきた訳です。

このように、政府は常にリスクを回避し、経営環境の変化に対応した改革を意図的に遅らせてきました。

潰れる企業をそのまま潰してしまえば、その資本や労働力はまた別のところに向かって、新しい産業が生まれたはずです。

負の結果を恐れるあまり常にリスクを先送りしたり、票や政治献金と引き換えに大企業(JTC)を優遇し続ける自民党政権に責任があることは間違いありません。

さらに安倍政権以降の顕著な政官財癒着構造により、大企業(JTC)は利権ビジネスを拡大しています。

自民党政権に人事権を握られた官僚機構が、自民党と癒着する特定の事業者へ、恣意的に利権予算を配分し、自民党がキックバック(政治献金)を受ける構図が成り立っているのです。

こういった利権ビジネスによる大企業(JTC)の利益も、結局は国民負担です。

話は変わりますが、実は、アメリカでも1980年代までは、終身雇用と年功序列が主流でした。

フォード社に長年勤めた男性が主人公の映画『グラン・トリノ』や、40年間電話帳会社に勤めた男性が主人公の『マイ・インターン』など、高齢者を主人公にした映画では、「〇〇年間勤めた」という台詞がよく登場します。

長期にわたり真面目に勤めることは、日本と同じく美徳とされていたのです。

しかし、1970年代から日本のメーカーを含む海外企業との競争が激化し、アメリカ企業の業績は徐々に悪化しました。

税金を使って大企業の延命などしないアメリカでは、潰れるべき企業は潰れたり、大企業(IBM、コダック、AT&Tなど)の大規模なリストラを通じて、終身雇用と年功序列は急速に廃れ、転職と成果主義が主流になりました。

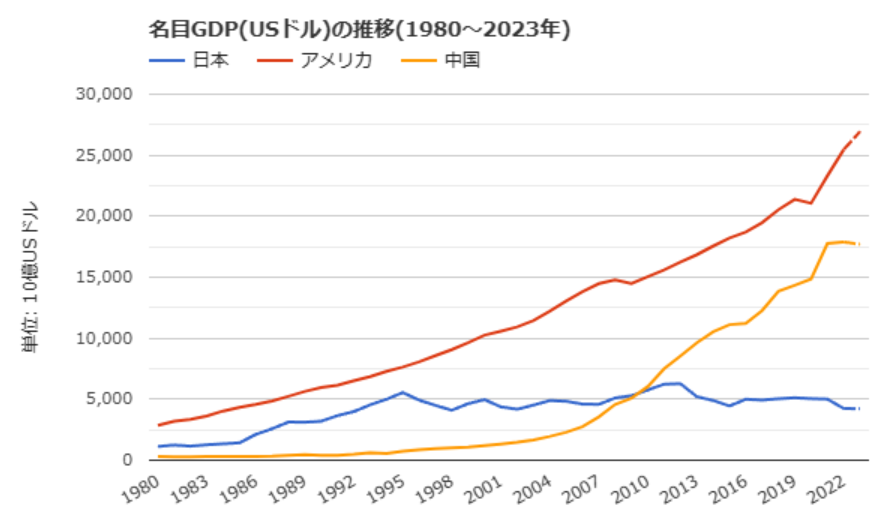

その後の日米の名目GDPの明暗は下のグラフが示す通りです。

引用:名目GDP(USドル)の推移(1980~2023年)(日本, アメリカ, 中国)

このように世界競争力ランキングから見える日本凋落の3つめの理由は、「潰れるべき大企業(JTC)を税金と利権ビジネスで延命する自民党政権」です。

まとめ

✔日本の世界競争ランキング(2024年版)

2023年の35位からさらに三つ下げて38位と過去最低

✔世界競争力ランキングから見た日本凋落3つの理由とは?

①経営のスペシャリストとは言えない日系大企業(JTC)のトップ

②日系大企業(JTC)が頑なに続ける時代遅れのメンバーシップ型雇用

③潰れるべき大企業(JTC)を税金と利権ビジネスで延命する自民党政権