「適度な運動してるけど、なかなか痩せない😒」

「昼食を抜いても一向に痩せないし、特にお腹の浮き輪肉は全然取れない🤣」

こんなお悩み解決します。

②摂取カロリーを減らす食事と基礎代謝・活動代謝の増やし方

③頑固な脂肪を落とすための3ステップトレーニング

④目指すべき体脂肪率は?

筋トレ歴16年の筆者が、体脂肪率を改善する食事とトレーニングで頑固な脂肪を落とす方法について解説します。

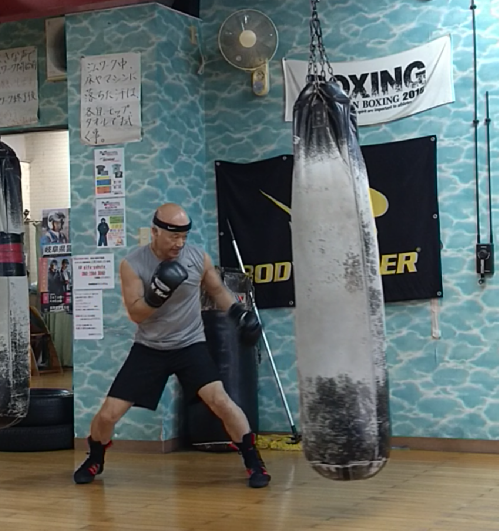

<自己紹介>

筆者本人(1960年生 2023.11撮影)

筋トレ歴16年 ボクシング歴10年

競技には出ませんので、増量期・減量期は設けません(体脂肪率12%)

<その他の運動遍歴>

テニス、スポーツクラブ、SUP、卓球

<筆者略歴>

1984年 東京大学工学部建築学科卒業後、ゼネコンに入社

1988年 インフラ企業に転職

2018年 子会社の不動産会社に転籍

2023年 退職

目次

なぜ腹に脂肪が付きやすいか?

人間の体にも野生動物と同じように食べられない時のためにエネルギーの元になる栄養素を脂肪として蓄えるシステムが備わっています。

骨が無く、体全体の重心に近いので邪魔にならず、内臓も守れるので腹に脂肪がつくというのが定説です。

マグロのトロや牛や豚のバラ肉も腹肉ですね。

摂取カロリー<消費カロリーは必須

痩せるためには、「摂取カロリー<消費カロリー」が必須となります。消費カロリーは以下の通りです。

①消費カロリー=②基礎代謝*1(約60%)+③活動代謝*2(約30%)+食事誘導性熱産生*3(約10%)

従って、「摂取カロリー<消費カロリー」を満たすための条件は以下の3つになります。

①摂取カロリーを減らす

②基礎代謝を増やす

③活動代謝を増やす

これをいかに確実に行うかが課題となります。

①摂取カロリーを減らす

a.食事は和食中心

前述の3つ条件のうち「①摂取カロリーを減らす」ことが一番重要ですが、必要な栄養素はしっかり摂取して、余分なカロリーはとらないことがポイントです。

その最も効果的な方法は、和食中心の食生活です。

和食は野菜を中心とした食物繊維を多く摂れますし、豆腐、納豆、味噌汁など植物性の良質なたんぱく質が摂れます。

タンパク質はこれに魚、鶏肉などを加えればよいでしょう。

土井善晴氏が提唱する『一汁一菜』をベースにアレンジした食事がおすすめです。

食事は一食抜いてその分ドカ食いするよりは、必要な分をその都度とるのが理想です。

ご飯の炭水化物は栄養素として重要ですが、痩せるためには少なめにとるようにしてください。

間食は絶対厳禁です。特に寝る前の風呂上りのアイスクリームは全てを台無しにします。

食生活の改善は、睡眠も含めた生活習慣の改善と合わせて行うと効果的です。

b.腸内環境を整える

腸内には善玉菌、悪玉菌、日和見菌が存在しますが、善玉菌を増やし腸内環境を整えるためには、食物繊維と発酵食品を豊富に摂ることができる和食が有効です。

また日和見菌は、食べ物からのエネルギーの吸収力が違う「ヤセ菌」と「デブ菌」の2種類に変化することが最近の研究で判明しており、和食は「ヤセ菌」を増やし洋食は「デブ菌」増やします。

「ヤセ菌」を増やす食材は以下の通りです。

①食物繊維

水溶性:ゴボウなど根菜類、ワカメなど海藻、大麦など穀類

不溶性:レンコンなど根菜類、玄米など穀類、大豆など豆類

不溶性:水溶性=2:1の比率で摂るのがよいとされています

②発酵食品:味噌、納豆、ぬか漬け、キムチ、ヨーグルトなど

③レジスタントスターチ:イモ類、シリアルなど

レンコンの植物繊維は不溶性で水分を吸収して著しくふくらみ、腸の蠕動運動を促します。

しかも、有害物質もろとも体外に排出します。

便秘解消や肥満防止のみならず、腸内環境を整え、血糖値の上昇防止やコレステロールの吸収抑制などにも役立ちます。

「れんこんパウダー」を味噌汁やヨーグルトなどに入れれば毎日手軽に摂れます。

引用記事:腸からはじめる全身アンチエイジング - 日本経済新聞 (nikkei.com)

3番目のレジスタントスターチとは、体内で消化されない(レジスタント)でんぷん(スターチ)のことで「難消化性でんぷん」とも呼ばれ、食物繊維と同様の機能を持つことで注目されています。

レジスタントスターチで特に注目すべきは、ただの食物繊維ではなく発酵性食物繊維だということです。

発酵性食物繊維は、善玉菌のエサとなって発酵し増殖をサポートするとともに、腸内を悪玉菌が増えにくい弱酸性に保ってくれます。

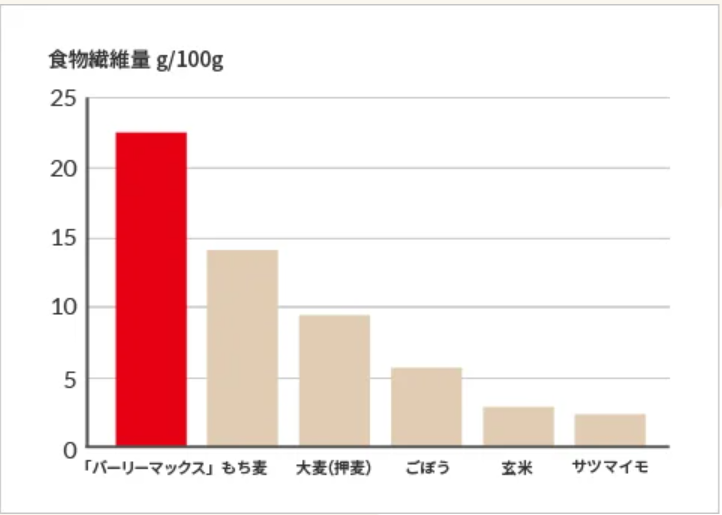

レジスタントスターチ「バーリーマックス」の食物繊維量はごぼうの4倍、玄米の約7倍、一般的な大麦の約2倍の量を誇ります(下のグラフ参照)。

引用:スーパー大麦「バーリーマックス」【公式】 | ビオリエ | 帝人株式会社 (biolier.jp)

②基礎代謝と③活動代謝を増やす

筋トレと有酸素運動の組合せで②基礎代謝と③活動代謝を増やします。

トレーニング方法は強度と運動量が徐々に増す3ステップ方式をご提案します。

1ステップごとの期間は各人の条件(体力、肥満の度合い等)が違うため一概に言えませんのでご自身の判断にお任せしますが、過度なトレーニングによる故障や体調不良には十分気を付けてください。

第1ステップ(場所:総合型スポーツジム)

【筋トレの日】筋肉量の多い足太もも(大腿四頭筋、ハムストリングス)の筋トレを中心に週2日程度。

【有酸素運動の日】ある程度体重が落ちるまでは膝関節を痛めないよう水中ウォーキングもしくはバイクを週3日程度。

※1日は休息日をとってください。(以下、同様)

第2ステップ(場所:総合型スポーツジム)

【筋トレの日】太ももの次に大きな胸筋、背筋をプラスして筋トレ。

下半身と上半身を別の日に2日づつ行う。

【有酸素運動の日】エアロビックスや筋トレ系スタジオプログラムにも挑戦。

音楽に合わせて体を動かすことは脳トレ効果もあります。

第3ステップ(場所:ボクシングジム)

ある程度体ができて自信がついてきたら、筋トレと有酸素運動が同時にできるボクシングに挑戦しましょう。効率的に体づくりができます。

ハードルは高くありません。70代のシニアもボクシングをやっていますし、女優やモデルもトレーニングに取り入れています。

目指すべき体脂肪率

体重やBMI*4よりも体脂肪率の管理により健康な体を目指しましょう。

筋肉量が増えれば体重が同じでもより健康体といえます。

目指すべき体脂肪率は以下の通りです。

一般に、健康的とされる体脂肪率の目安は、男性は10〜19%、女性は20〜29%です。

体脂肪率がそれ以上になると、肥満ということになります。

引用元:体脂肪率や内臓脂肪レベルを知っていますか?オムロン ヘルスケア

体脂肪率の測定は、筋肉が電気を通し脂肪は電気を通さない特徴を利用します。

電気が通りやすい体なら体脂肪率が低く、逆に電気が通りにくい体なら体脂肪率は高くなります。

従って、体脂肪測定器は手で握るグリップ電極を備えたものでないと全身の体脂肪率は測定できません。

手で握るグリップがなく乗るだけのものは下半身の体脂肪率しか測定できません。

法定定期健康診断や人間ドックの体脂肪率測定は身長・体重測定と同時に出来て効率的ですが、体脂肪率は下半身しか測定できていません。

測定の効率化は受検者にとって何のメリットもないことを申し添えます。

なお、体脂肪率の数値は夏は少なめ、冬は多めになるのでその点は考慮に入れてください。

参考記事:冬は体脂肪率が上がる(増える)?季節と体脂肪率の関係とは?!

まとめ

痩せるためには以下の3点が必要です。

どれも自分の意志で実行できることです。

✔①摂取カロリーを減らす

⇒ 野菜が多く「ヤセ菌」が増える和食中心の食生活にしよう!

✔②基礎代謝を増やす

⇒ 太もも、胸、背中の大きい筋肉を鍛えて効率的に基礎代謝を増やそう!

✔③活動代謝を増やす

⇒ 歩いても痩せません。少しきつめのエアロビ、ボクシングなどをやろう!

最初は低い目標から始めて徐々に目標をあげましょう。

山あり谷ありでも継続が重要です。

数年継続できれば、そこそこカッコイイ体になっているでしょう。

最後に一言

痩せるために一番大切なことは、こんどこそ「絶対痩せてやる」という相当強い意志です。

運動したことを食べる口実に絶対してはいけません。

運動してもいつもより少しでいいからカロリーを減らす覚悟が必要です。