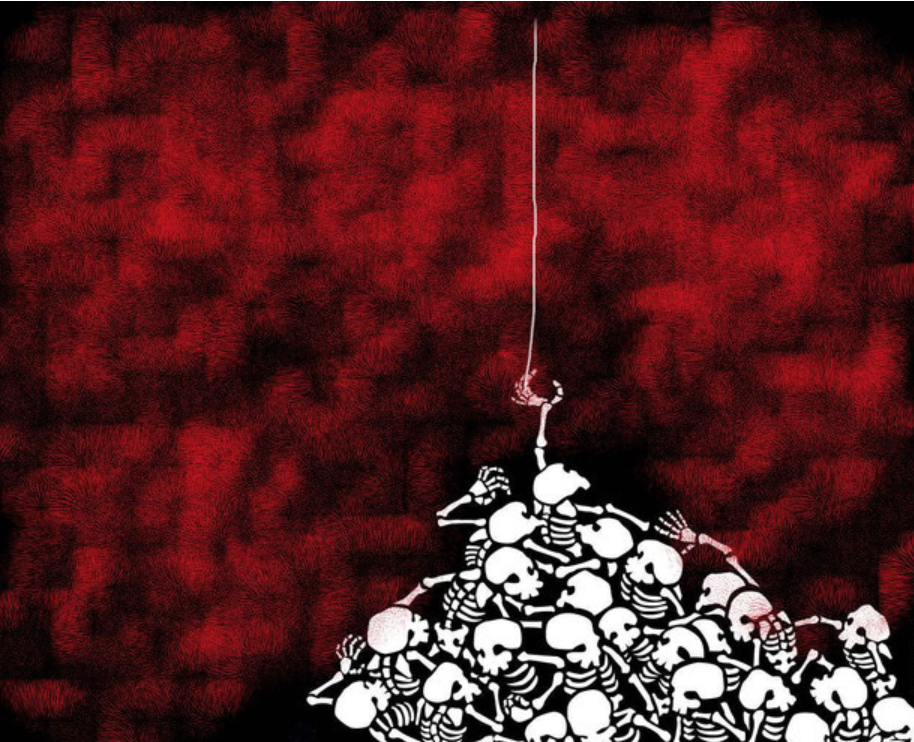

画像引用元:芥川龍之介「蜘蛛の糸」

「出世競争も、いい加減疲れてきた😞」

「俺は忖度が苦手だし、社内営業も嫌い」

「仕事には自信があるけど、それだけではなぁ」

「どうしようか?」

こんなお悩み解決します。

②出世競争の末路とは?

大企業の出世競争からは早めに撤退して筋トレ始めた筆者が、出世競争の末路について解説します。

<自己紹介>

筆者本人(1960年生)

出世競争から早めに降りて体づくりに励む

筋トレ歴16年 ボクシング歴10年

<筆者略歴>

1984年 東京大学工学部建築学科卒業後、ゼネコンに入社

1988年 インフラ企業に転職

2018年 子会社の不動産会社に転籍

2023年 退職

目次

出世競争の「狭き門」~その本当の意味とは?

「狭き門」本来の意味

「狭き門」の意味は、「その門をくぐれば将来の幸せが保証されているので、みんなが寄ってたかって入りたがるため、競争が激しくてなかなか入れない門」と一般的には考えられています。

しかし、本来は「誰も気にも留めないぐらい目立たない門だが、この門をくぐれば、本当の(宗教的な意味での)幸せにたどり着ける」という意味なんです。

信じられない人は、フランスの作家アンドレ・ジッド(André Gide)の有名な『狭き門』(La Porte étroite)読んでみて下さい。

1909年に発表されたこの作品は、キリスト教的な禁欲と自己犠牲のテーマを軸に、愛と信仰の間で揺れる登場人物たちの葛藤を描いています。

以下は、マタイ傳福音書7章13-14節からの引用します。

狹き門より入れ、滅にいたる門は大きく、その路は廣く、之より入る者おほし。

生命※1にいたる門は狹く、その路は細く、之を見出す者すくなし。

※1 「生命」は「天の御国で生きるいのち」という意味

一流大学を出て、一流企業にはいり、出世競争に競り勝つ、たどり着いた場所に、果たして本当の幸福はあるのか?

それとも、その先に待つのは阿鼻叫喚(あびきょうかん)※2なのか?

※2 非常な辛苦の中で号泣し、救いを求めるさま。非常に悲惨でむごたらしいさま。地獄に落ちた亡者が、責め苦に堪えられずに大声で泣きわめくような状況の意から。

以下、解説します。

出世競争の「狭き門」とは?

出世競争における本当の「狭き門」、すなわち誰も気づいていない幸せに至る道は、始めから勝負に加わらないことです。

いったん加わっていしまうと権力者の奴隷になり、嫉妬と妬みに疲弊します。

自分の人生を自由に生きられなくなります。

荘子*1の有名な言葉「尾を泥中に曳く」を引用します。

「待遇の良い位の高い立場におさまって、しがらみで不自由な思いをして生きていくよりも、例えそれ程裕福ではなくても自由に生きていける方がいい」という意味になります。

以下、尾を泥中に曳く(おをでいちゅうにひく)とは?から引用します。

荘子が楚王に仕官を求められた時、「亀は、殺されて亀卜(きぼく)の用に立てられて尊ばれるよりは、泥の中に尾をひきずって歩いてでも、生きるほうを望むだろう」と断わったという「荘子‐秋水」に見える故事から、「仕官して束縛されるより、貧しくても家で安らかに暮らすほうがよい」ということのたとえ。

参考文献:福永光司著「荘子」

出世競争の末路とは?

負けた人の末路

出世競争の恣意性(いいかげんさ)※3に気づき、早めに勝負を降りた人は、負けても実害はありません。

※3 大企業では入社時に幹部候補を選別し、他の社員の出世の道を閉ざしてしまいます。選考基準は、学歴、性別、権力者の好みと勘です。参考:選別主義の矛盾と不条理|選別されたエリートたちの実像とは?

問題は、次期社長やその取り巻きからそこそこ信頼が厚く、最後まで候補者として頑張っていた人です。

忖度合戦によって、完全に自己家畜化した従順な奴隷(イエスマン)と化します。

挙句の果てに一人を除いては全員敗者です。

自分より下位の者を見て優越感に浸るものの、結局は、妬みと嫉妬のルサンチマン※4になり果てます。

※4 ルサンチマン(ressentiment)とは、フランス語で「恨み」や「憤り」を意味する言葉です。ニーチェによれば、ルサンチマンは自分が感じる劣等感や無力感を、他者への憤りや恨みとして表現する心理状態を指します。ルサンチマンを抱えた人は、自分がうまくいかない原因を外部のせいにし、他者や社会を恨む傾向があります。これは、自己成長や問題解決を妨げる原因となります。

待っているのは阿鼻叫喚です。

参考:【大企業の出世競争】 早めに降りた方がよい3つの理由【出世レースの実情】

勝った人の末路

それでは、最終的に勝った人、すなわちトップは本当に幸せを手に入れたのでしょうか?

トップだけが最後までなんだかんだで、会社組織に居座れます。※5

※5 社長は会長になった後、代表権のない取締役相談役に落ち着くのが一般的です。実は、この相談役という立場が最も自由に権力を行使しやすく、社内に影響力をもつ存在です。代表権のない彼らは、株主など対して矢面に立つ必要がないからです。

別の言い方をすれば、会社組織に居座れるというより、タテ社会でしか生きられない自己家畜化した人間になり果てたということです。

トップも部下の忖度と部下からの搾取でしか生きられないという意味では、部下に養われる自己家畜化した人間です。

偶然の力で得たトップの座という単なる役割分担を、「俺は偉い」と思い込み、死ぬまで裸の王様で人生を送るのです。

彼らの人生は、将棋の王将ように将棋盤の中だけの人生※6です。

※6 会社における地位や肩書は、将棋の駒の種類と同じで、「関係性」という概念(共同幻想)です。「関係性」に対立するのは「実体」です。分かりずらいので、例を用いて解説します。しわくちゃの汚れた一万円札と新札の五千円札があるとします。「関係性」すなわち交換価値で選ぶなら一万円札を選び、「実体」すなわち紙質で選ぶなら五千円札になります。「関係性」には普遍性はなく、「関係性」が成立するのは特定の時代や場所に限定されます。未開の島で原住民に捕まって、札束を差し出しても無駄です。

参考:【就活】大企業(JTC)すごろく上がりのサラリーマン社長の弊害とは?

社長夫婦の老々介護の阿鼻叫喚

ある会社のトップだった人と奥さんが、老人ホームで老いてみじめな姿を他人に見られるのはプライドが許さないと言うことで、老々介護の果てに、大豪邸で力尽きて共倒れという悲劇、聞いたことあります。

まとめ

どうせ競争するなら、日本の大企業のような共同体で開催されるレース、すなわち組織が個人を恣意的に評価するレースではなく、市場が直接、個人を公平に評価するレースに参加すべきです。

これまで大企業の組織でしか成り立たなかったシステムが、ITによる新しいシステムに取って代わられています。

つまり、個人でも組織と対等に戦える時代になったのです。

権力者の主観的な評価で自分の人生を決められるのはゴメンです。

大企業に早々に見切りを付けたトップエリートたちが本郷バレーに集まりつつあります

本郷バレーとは、東京・本郷エリアに集まるスタートアップ企業の集積地です。

このエリアは、特にAI関連の起業家が集まり、AI開発に特化したスタートアップが活動しています。

トップエリートにとって、大企業への就職は広き門、すなわち「滅びの道に通じる門」なんでしょうね。

*1:中国,戦国時代の宋の思想家。儒家の思想に反対し,独自の形而上学的世界を開いた。その思想は老子と合わせて老荘思想と称され,後世まで大きな影響を与えた。生没年未詳。